স্থান নাম গড়ে ওঠে। হারিয়েও যায়। কিন্তু যা হারিয়ে গেছে তা যদি তুলে আনতে পারা না যায় তাহলে বর্তমানের থাকাটা অর্থপূর্ণ হয় না। বঙ্গ সোনাহাট। একটি স্থল বন্দর। অবিভক্ত ভারতে এর সুবর্ণ অধ্যায় ছিল। অবস্থান বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলায়। ভুরুঙ্গামারীর প্রায় তিনদিকেই বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের সীমান্ত। আগে ভুরুঙ্গামারী নয় সোনাহাটই ছিল সদর। সোনাহাটের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এককালের গভীর নদী কালজানি। এখন তার ওপারে আর এক দেশÑ ভারত। আসামের ধুবড়ি জেলার গোলকগঞ্জ থানা। দু’লাইনে এই তার ভ‚গোলের পরিচয়। অবিভক্ত ভারতে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত দুই বন্দরÑ সোনাহাট ও চিলমারী। একটি স্থলে, অন্যটি জলে। সীমান্তবর্তী সোনাহাট বন্দর ছিল ‘সেভেন সিস্টার্স’ ও নেপাল-ভুটান-সিকিম থেকে পণ্য পরিবহনের দুয়ার। সমতলের পূর্ব বাংলার এই অংশ থেকে স্থলপথে বাণিজ্য যোগাযোগের একমাত্র প্রবেশপথ। দেশভাগের পরিণতি ভোগ করতে না হলে ভৌগোলিক কারণেই সোনাহাট বিরাজমান থাকত আরও সমৃদ্ধ এক জনপদে। কেন্দ্র হিসেবে। আমরা যখন খোঁজ নিতে গেলাম, সেই কেন্দ্র, তার অতীত জৌলুসের অধ্যায়, ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দলিল-দস্তাবেজে, কাগজে তার লুপ্ত ঐতিহ্যের কথা কোথাও নেই বললেই চলে। তার অতীত ইতিহাস নেই, অবস্থান নেইÑ সেই জনপদ-বন্দর হারিয়ে গেছে অজ ান্তে। হয়ত অনেক খুঁজলে পরে কোনো গবেষণাগ্রন্থের নোটে বা পাদটিকায় বা কোনো একটি বাক্যে তাকে পাওয়া যেতেও পারে। সে ছিল স্থান, সে ছিল ইতিহাসÑ কালের রাজনৈতিক আবর্তে সে বন্দর-জনপদ হয়ে গেছে একটি নাম। সেই নামের সুবর্ণ অধ্যায়কে এখন কেউ জানে না। তাকে ওখানে গিয়েও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরাও খুঁজে পাই নি। তার সেই লুপ্ত দিনের কথা কোথাও লেখা নেই। অথচ একসময় যে বন্দর-জনপদ ছিল জমজমাটÑ ব্রিটিশ ভারতে বা তারও আগে থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে তার অবস্থান ছিল। আমরা খুঁজে খুঁজে বের করলাম একজন মানুষকে। মো. আজম আলী, যার বর্তমান বয়স ১০৯। তাঁর এবং স্থানীয় আরও অনেক প্রবীণের মুখের কথা দিয়ে পুরনো ইতিহাসকে তুলে আনার কাজ শুরু হল। এই রকম অনেকগুলো কাজকে মিলিয়েই এবারকার সংখ্যা। ২ দেশভাগের প্রসঙ্গ উঠলে সীমান্তরেখার দুই পাড়েই হতাশা-বেদনার কথা আসেÑ বেদনাময় আর্তি, নিষ্ঠুরতা, লাঞ্ছনা, অপমান। মানুষের হঠাৎ করেই নাই হয়ে যাওয়ার, নিঃস্বতর হয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনীর বিলাপ শোনা যায়। বাংলা সাহিত্যের ধ্রæপদী কথাসাহিত্যিক অমিয়ভ‚ষণ মজুমদারের কন্যা এণাক্ষী মজুমদারের সাথে কথা হয়। একদা উত্তরবঙ্গের পাবনায় ছিল সাতপুরুষের ভিটে। তাঁর পরিবার উন্মূল-নিঃস্ব হয়েছে দেশভাগে। অমিয়ভ‚ষণ এর বাবা অনন্তভ‚ষণ, অমিয়ভ‚ষণ নিজে, দেশভাগের পরও পূর্ব পাকিস্তানে শেষ বিন্দু পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন জন্মভিটেয় থেকে যেতে। পারেন নি। পদে পদে বাধা, হয়রানি, আতংক ও প্রাণহানির ভয় ছিল। অনন্ত-অমিয় অমিত তেজে লড়াই করেছেন কিন্তু শেষমেষ তাঁদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এণাক্ষী দি’কে অনুরোধ করি সেই কাহিনীটা একটু লিখে দিতে। রাজি হলেন না। ভাবলাম, তিনি হয়ত আমাদের মত ছোট অনামা কাগজকে লেখা দিতে চান না। পরে বুঝলাম, এ তো অভিমান। দুঃখ। লিখতে না চাওয়ার পেছনে তো একটা কষ্ট কাজ করছে। এ অভিমান তো সেই বেদখল হওয়ার বেদনা, দেশ হারানোর বেদনা। তাঁর পূর্ব পুরুষের চোখের সামনে দেশ, বাড়ি, জন্মস্থান বেদখল হয়ে গেল। তিনি লিখেন কী করে! কিন্তু হাল ছাড়লাম না। এরপর যাদবপুরে তাঁর বাসায় গিয়ে আলাপচারিতার কথা বললাম। প্রথমে রাজি হলেও পরে আর বসতে চাইলেন না। বললেন, যেনতেনভাবে অমিয়ভ‚ষণের কথা বলে তিনি তাঁর মর্যাদা হানি করতে পারেন না। মরিয়া হয়ে বললাম, ‘আপনার বাবা উত্তরবঙ্গ নিয়ে কালজয়ী সাহিত্য রচনা করে গেছেন। বাংলাদেশে অনেকে তাঁর ভক্ত। তাঁর ও তাঁর পরিবারের বেদনার কথা আমাদের কী জানার অধিকার নেই? আপনারা তো বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গেরই সন্তান। উত্তরবঙ্গ যে ভাগ হয়ে গেল সেটা নিয়ে কিছু লিখবেন না? বলুন না দিদিÑ যা শুনেছেন বাপ-দাদার মুখ থেকে, যা দেখেছেন, তার খানিকটা?’ অবশেষে পূর্ব পুরুষের দেশের নাছোড় অর্বাচীনের আবদারে অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, ‘এবার আর উপায় রইল না! আমার মত করে লিখে দিব দু’চার কথা। সংক্ষেপে।’ টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছিল অমিয়কন্যার চাপা ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ, বেদনাময় অনুভ‚তির উত্তাপ। পাঠানো লেখায় আরও বেশি। কাÐজ্ঞান বলে, তাঁকে সহমর্মিতা জানানোর প্রয়োজন পড়ে না। তবু বার্তা দিলাম এই বলে, ‘পূর্ব পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ যাঁর সাহিত্য নিয়ে গর্ব করতে পারত, নিজের সম্পদ বলে ভাবতে পারত তাঁকেই কিনা ভিটেছাড়া-উদ্বাস্তু করল, চরম অপমান করল। ঠিকই তো, এত কিছুর পর দেশের মানুষ বলে অধিকার খাটানোর আর কী বাকি থাকে! এই সংখ্যার কাজে পশ্চিম বঙ্গের বালুরঘাটের শিক্ষক ও গবেষক ড. সমিত ঘোষ, কোচবিহারের শিক্ষক ও গবেষক মহম্মদ লতিফ হোসেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা প্রয়োজনে যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। অথচ ইতোপূর্বে তাঁদের সঙ্গে দেখা বা আলাপ-পরিচয় ছিল না। লেখিকা রুখসানা কাজল লতিফ হোসেনের সাথে যোগাযোগের প্রথম যোগসূত্রটি করে দিয়েছিলেন। আর ড. সমিত এর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা স্বর্ণায়ু মৈত্র। এরপর অপরিচয় বা সীমান্তরেখার বিভাজন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। উত্তরবঙ্গের সন্তান বলে দেশভাগের বেদনা তো তাঁদের মাঝেও বিরাজমান। এক্ষেত্রে কবি ড. মাসুদুল হকের ভ‚মিকাও অনস্বীকার্য। ৩ উত্তরবঙ্গ নিয়ে ভাবনাটা শুরু ঢাকায়, মননরেখার পর্ষদ সদস্য জাভেদ হুসেনের বাসার আড্ডায়। জাভেদ গত বছর বলেছিলেন, লুপ্তপ্রায় চিলমারী বন্দরের কথা। আলাপে বসলাম কয়েকজনেÑ আলতাফ ভাই, মাজহার জীবন, রজত কান্তি রায়, শেখ রোকান, নূরুননবী শান্ত প্রমুখ। অমিয়ভ‚ষণের মধুসাধু খাঁয় ‘রালফ ফিচ’ এর ধরলা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র মন্থনÑ আলাপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল। অপরিণামদর্শী দেশভাগের ক্ষত অনুসন্ধান সেখানে থেকেই শুরু। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর থেকে উত্তরবঙ্গে আমার অবস্থান। রংপুর কুড়িগ্রাম জনপদের বিস্তৃত অঞ্চলের পথের ধূলো পায়ে লেগে আছে। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। আর শিক্ষকতা করি তো চিলমারীতেই। তাঁরা আমাকে উদ্দীপ্ত করলেন। ফলে কাজ শুরু করলাম। শত শত বছর পেছনে গিয়ে এককালের বিখ্যাত চিলমারী বন্দরকে খোঁজা হল। এমন দৃষ্টি দিয়ে চিলমারীকে খোঁজা, যাতে তার উপর আরোপিত মঙ্গার কলঙ্ক দাগ মুছে গিয়ে এককালের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য-অর্থনীতি-সংস্কৃতির চিত্রটি উঠে আসে। ২০১৮ সালের জুনের “চিলমারী বন্দর” সংখ্যায় উপস্থাপন করা হল সেই ঐতিহ্যময় চিলমারীকে। এভাবেই উত্তবঙ্গের গল্প শুরু। মননরেখার এই ‘উত্তরবঙ্গে দেশভাগ’ সংখ্যা তারই পরবর্তী সিক্যুয়াল। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো একটা সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা মাত্র নয়। সাদা কাগজে কতগুলো কালো অক্ষর মাত্র নয়। কতগুলো লেখা একত্রে সাজিয়ে বাঁধাই করা নয়Ñ একে শুধু একটি সংখ্যা বললে সত্যের অপলাপ হয়। এইসব কাজ একটা দীর্ঘ পরিক্রমার পথ। পরিণতি। একদিন হয়ত গর্ব করেই বলা হবে, যে মাটিতে আমি ছিলাম, যে মাটি আমাকে সন্তান বলে গ্রহণ করেছে, সেই মাটির ইতিহাসের গভীরে যাওয়ার কী প্রাণান্ত চেষ্টাই না করা হয়েছিল! সেই মাটির মানুষের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে চেষ্টা ছিল। বছরের পর বছর খাঁ খাঁ দুপুরে উত্তপ্ত বালুতে হেঁটে চরের পথে ঘুরেছি। বন্ধুর বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে বসলে টিউবওয়েল চাপা শীতল পানির গøাস এগিয়ে দিয়েছেন। পুকুর থেকে মাছ ধরেছেন খাওয়ানোর জন্য। এইসব ভালোবাসাই আমাকে উত্তরবঙ্গ অন্বেষণের শক্তি জুগিয়েছে। যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এইসব কাজ করা হচ্ছে তা নিজেই একদিন হয়ত ইতিহাস হয়ে রইবে। একই সাথে এসব কি আমাদের বর্তমানের ‘ইন্টেলেকচ্যুয়াল হিস্ট্রি’ও নয়? এই যে পৃথিবীর নানা প্রান্তের এতগুলো মানুষ এই কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছেÑ চিনি না, জানি না, শুধু বার্তায় বা ফোনালাপে কথা। তাঁদেরই নানা সহযোগিতা দিয়ে একের পর এক কাজ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে ভাবি, নির্মিতির পথ বন্ধুর-দুর্গম হলেও এমন নির্মাণের চেয়ে তৃপ্তিকর আর কি হতে পারে? ৪ বিশ^খ্যাত ইতিহাসবিদ ড. আয়েশা জালাল। আমেরিকার টাফ্ট ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের ‘মেরী রিচার্ডসন প্রফেসর’। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, হার্বার্র্ড ইউনিভার্সিটি, উইসকনসিন-মেডিসন ইউনিভার্সিটি ও লাহোর ইউনিভার্সিটিতেও পড়িয়েছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের ফেলো ছিলেন। দু’মাস আগে তাঁর সাথে বার্তা বিনিময় হল। তাঁকে জানালাম এই সংখ্যার কথা। তিনি আন্তরিকভাবে সাড়া দিলেন। পরামর্শ দিলেন, কেম্ব্রিজের ইতিহাসের প্রফেসর ড. জয়া চক্রবর্তী ও কানাডার ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. নীলেশ বোস এর সাথে যোগাযোগ করার। তাঁর রেফারেন্সে সেই যোগাযোগ করা হল। প্রফেসর আয়েশা জালাল সাদত হোসেন মান্টোর দৌহিত্র। দেশভাগের বেদনাবিধূর আখ্যানের তিনিও অংশী। তিনি পাঞ্জাবের ক্ষত ধারণ করেন। একদা তিনি লিখেছিলেন, ‘চধৎঃরঃরড়হ ... ধ ফবভরহরহম সড়সবহঃ ঃযধঃ রং হবরঃযবৎ নবমরহরহম হড়ৎ বহফ...’। তাঁর সেই ‘ফবভরহরহম সড়সবহঃ’ খুঁজতেই মননরেখা-র এবারের যাবতীয় অনুসন্ধান। জাভেদ বললেন, ‘সাদত হোসেন মান্টোর পরোক্ষ ছাপ লেগে আছে এই সংখ্যার কাজে।’ শুনে ভীষণ পুলকিত হলামÑ ইতিহাস বুঝি এভাবেই আগ্রহী অনুসন্ধানীদের পুরস্কৃত করে! যোগাযোগ করলাম দিল্লীর জে.এন.ইউ এর খ্যাতনামা প্রবীণ প্রফেসর রমিলা থাপারেরও সাথে। তিনিও সাড়া দিলেন। বুঝলাম, কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে আত্মবিশ^াসের মানদÐটা ক্রমশ আকাশমুখীই হয়। আর বোঝা যায়, তাঁরা শুধু শুষ্ক একাডেমিক না, আর তা নন বলেই অসংখ্য একাডেমিকের মাঝে তাঁরা আলাদা হয়ে থাকেন। তাঁরা যে কাজ করেন সেটি জীবনবোধের মাঝে অনুভব করেন বলেই করেন। এই পুরো প্রক্রিয়া দেশভাগেরই গল্প। ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভ‚খÐে শত শত বছরের সভ্যতা-কৃষ্টি-যাপনের ভাঙাগড়ার ইতিহাস। পলাশী, বঙ্গভঙ্গ, সাতচল্লিশ, একাত্তর পেরিয়ে সমকালে এসব কথা নিজেই ইতিহাস। ইতিহাস কখনও থেমে থাকে না। আজ লিখে যাচ্ছি এই প্রত্যাশায়, ভাবীকালে কোনো অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষক-গবেষকের কাছে হয়ত এসব গল্প প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। ৫ মান্টো বলেছেন, দেশভাগ এমন এক ক্ষত, যে ক্ষত কখনও নিরাময় হয় না। ক্ষতের উপর আস্তর পড়ে, প্রলেপ পড়ে। কখনও জাতির, কখনও রাষ্ট্রের, কখনও ধর্মের আস্তর। তারা ক্ষতটাকে ঢেকে দিতে চায়। কিন্তু আস্তরের নীচে ক্ষতটা কখনও নিরাময় হবে নাÑ সেটা দগদগে, তাজাই থাকবে। এমন একটা সময় আসবে তখন ক্ষতটায় ব্যথা হবে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারব না ব্যথাটা কীসের? আজকের দিনে যখন উত্তরবঙ্গের নদীভাঙা প্রান্তিক মানুষ দেশের বিভিন্ন শহরে গিয়ে সস্তা শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়, তাঁদেরকে ‘মফিজ’ বলে তাচ্ছিল্য করা হয়। সেই ক্ষতের ব্যথাটা, তাচ্ছিল্যের বেদনাটা তখন তাঁদের বুকে চিন চিন করে ওঠে। অপমানটা গায়ে লাগে ঠিকই কিন্তু তাঁরা জানে না সেই ব্যথা বা অপমানের উৎস কি? কারণটা তো আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, তাই তাঁদের কারণটা জানা সম্ভব হবে নাÑ কোন কোন ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, কারবার এসব সৃষ্টি করে। কখনও তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না, উত্তরবঙ্গ কেমন করে কেন্দ্র থেকে প্রান্ত হয়ে গেছে। তাঁরা জানেন না, একদা তাঁদের যে জনপদ হিমালয়ের সমতলীয় পাদদেশে আর এক কাঞ্জনজঙ্ঘার মত সগর্বে মাথা উঁচু করে থাকতÑ তা আজ অবনিমত। জানা সম্ভব হবে না, সাতচল্লিশের দেশভাগের পরিহাস সেই উত্তরবঙ্গকে প্রান্তিক হতে বাধ্য করেছে। তাঁদের মফিজ অভিধা পেতে বাধ্য করেছে। এই সংখ্যাটি হচ্ছে সেই ক্ষতের কারণ খুঁজে দেখা, কারণগুলোকে তুলে ধরা। দেশভাগের সেই ক্ষতের বেদনাবোধ থেকেই তাই প্রফেসর আয়েশা জালাল সাড়া দেন, এই কাজে সহযোগিতা করেন, এর সাথে একাত্ম হন। ডাকটা কে দিল তা তিনি চিনতে পারেন নি কিন্তু ডাকটার কারণ তাঁর চেনা। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে, ‘আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে/ তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও ডাকো তারে।’ তাই অনুভব করলাম, এই কথাগুলো লিখে রাখা উচিৎ। কেমন করে স্থান-কাল-পাত্র-দেশ-জাতি-ইতিহাস, স্থানের দূরত্ব, কালের দূরত্ব, ভাষার দূরত্ব, সংস্কৃতির দূরত্ব, সমাজ-শ্রেণির দূরত্ব এক অনিবার্য ছন্দে এক হয়ে গেল। কতগুলো মানুষ এক হয়ে গেল এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। বলে দিল যে, এই বিভাজনের পরিণিতিটা শেষ কথা না। মানুষের মধ্যে আরও বড় কোনো সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এত বছরের এত বিভাজন, এত দাঙ্গা, এত সহিংসতার কথা এতভাবে বলা! রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে, প্রচার মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে বলা। আলথুসারের সেই বিখ্যাত ধারণা, ‘আইডোলজিক্যাল স্টেট এপারেটাস’ এর মধ্যে দিয়ে কতভাবেই না আমাদের বলল! আমরা আলাদা, আমরা এক থাকতে পারি না, আমরা বিচ্ছিন্ন, আমরা বিভাজিতÑ কতভাবেই না বলা হল দেশভাগের গত পঁচাত্তর বছর ধরে! তার পরেও এই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলো বিভাজনের এইসব প্রাচীরকে অবজ্ঞা করে ফেলল। এত কিছু সত্তে¡ও এখনো এখানে একটা বিপরীত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। ইতিহাস চিরকাল মানুষের মধ্যেই তো বেঁচে থাকে। তাই এই প্রক্রিয়া নিজেই একটা ইতিহাস। সে নিজেই বলছে যে, এই ইতিহাস লেখা হয়েছে অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যেÑ একটা সম্ভাবনা অন্তত বাস্তব হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। বলছে, এই সম্ভাবনাগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে বাস্তব হয়নি বলেই হারিয়ে যায়নি। নিঃশেষ হয়ে যায়নিÑ তা এখনও রয়ে গেছে। এখনও মানুষের মনের অন্তরালের আকুতি কোথাও কোথাও বলে যায় যে, অন্য কোনো ইতিহাস হতে পারত। অথবা এ-ও বলে যে, মানুষের বর্তমানের যে ইতিহাস দেখছি তার বাইরেও অন্য কোনো ইতিহাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মৃদুস্বরে হলেও এই সম্ভাবনার কথাটি বলা। তথ্য-উপাত্ত মৃত। জীবিত হচ্ছে মানুষ। মানুষ আসলে তাই, যা সে ধারণ করে। মানুষই ভাবিকালের .ইতিহাসের সম্ভাবনাকে ধারণ ধরে। তাই মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কড়া নাড়তে হয়। আমরা সেই কাজটিই করার চেষ্টা করেছি। বড় একাডেমিশিয়ান হলেই বড় কাজ দাঁড়ায় না। ইতিহাসের পথে-প্রান্তরের ধূলো পায়ে লাগাতে হয়। মানুষের যাপিত জীবনের বেদনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে হয়। সহমর্মী হতে হয়। ৬ সীমান্তরেখায় ভৌগলিক অবস্থানের কারণে সাতচল্লিশে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ এক রক্তাক্ত ইতিহাসের সাক্ষী। দেশভাগ হয়েছে মূলত বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির মধ্য দিয়ে। বাংলাভাগের সবচেয়ে করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-জনপদের মানুষকে। তাদের যাপিত জীবন ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল ভয়াবহ ফাটল, পতন ও বিচ্যুতি। এর রেশ আজও চলছে। ’৪৭-এ বিভক্ত ভারত ও পাকিস্তানÑ নবগঠিত দু’দেশের সীমানা নির্ধারণকালে বাংলা ও পাঞ্জাবের বুক চিরে এগিয়ে গেছে র্যাডক্লিফ বিভাজনরেখা। এই রেখা বরাবর ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলার উভয় অংশে উত্তর জনপদের অঙ্গচ্ছেদ ও রক্তপাত ঘটেছে। নজিরবিহীন নৃশংসতায় মানবতা হয়েছে ভ‚লুণ্ঠিত। প্রকৃতিও সন্ত্রস্ত হয়েছে। অথচ উত্তরবঙ্গে দেশভাগের পরিণতি নিয়ে গত পঁচাত্তর বছরেও কোনো সমন্বিত গবেষণা-অনুসন্ধান নেই। মননরেখার “দেশভাগে উত্তরবঙ্গ” সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ও উপেক্ষিত এই বিষয়টিকে পাঠকের সামনে হাজির করতে চায়। সম্ভাব্য সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। লিখিত ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ বয়ানÑ দুদিক থেকেই অনুসন্ধান প্রচেষ্টা ছিল। এটা তো নিরেট সত্য যে, কালের প্রবাহে দেশভাগের অনেক তথ্য চাপা পড়ে গেছে। সুদীর্ঘকাল বলে তা মৌখিক স্মৃতিচারণেও ঝাঁপসাপ্রায়। সাতচল্লিশসৃষ্ট সেই ক্ষত নিয়ে এখনও যারা বেঁচে আছেন তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্লভ। আবার বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁদের অনেকেই সেই কাল বা কালের ঘটনাবলীকে সচেতনভাবে ধারণ করেন না। ফলে প্রত্যাশিত জন খুঁজে পেতে হিমশিম খেতে হয়েছে। এঁদেরই কতিপয় বলেছেন, অনেক কথা, যা লিখিত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। আর এও তো বলেছি যে, সব কালে ইতিহাসকে কীভাবে শাসকবর্গের অনুক‚লে গ্রন্থনা ও পরিবেশনা করা হয়। দেশভাগে উত্তরবঙ্গে সৃষ্ট অভিঘাতসমূহকে যথাযথভাবে খুঁজে বের করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। উত্তরবঙ্গ বরাবর অবহেলিত-উপেক্ষিত। এ বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। বাংলাদেশে সমাজ-ইতিহাস বিষয়ক যে সকল সমিতি-একাডেমি-গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে সেখানে বহুচর্বিত বিষয়কেই বারবার হাজির করা হয়। উত্তরবঙ্গের মত বিশাল জনপদ যাকে দেশভাগের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছেÑ সেই বিষয়ে তথ্য-পরিসংখ্যান নেই বলাটাই শ্রেয়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর জনপদে যদিও বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ রয়েছে, বাংলাদেশে এ বিষয়ে খোদ সরকারি নথিপত্রও দুষ্প্রাপ্য; অনুপস্থিত বললেও অত্যুক্তি হবে না। এসব প্রতিক‚লতার মাঝেই উত্তরবঙ্গের ধূলোমলিন-বিস্মৃত দেশভাগ অধ্যায়কে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই ইতিহাসের সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলোকে চিহ্নিত করে উপস্থাপনের প্রয়াস থাকছে। ৭ ভ‚গোল ও ইতিহাস মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের একটি ব্যাখ্যা থাকছে। বাংলাদেশ ও ভারতের অংশ মিলে উত্তরবঙ্গ বিশাল এক ভৌগলিক অঞ্চল। সব এলাকাকে এক মলাটে উপস্থাপন করা দুঃসাধ্য। তাই এক্ষেত্রে সম্পাদনার নীতি ছিল সীমান্তরেখা ধরে এগিয়ে যাওয়া এবং নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে তুলে ধরা। সাতচল্লিশ পরবর্তী দাঙ্গা-সহিংসতা ও দেশত্যাগ ছিল সবচেয়ে নির্মম অধ্যায়। এর প্রধানতম শিকার ছিলেন সকল ধর্মবর্ণের সাধারণ ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠী। এর আগে শত শত বছর ধরে চলা বহিরাগত শক্তি ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ ও সম্পদ লুণ্ঠনেরও নির্মম পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হয়েছে। শস্য-সম্পদের প্রাচুর্যভরা বাংলায় বারবার নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষ, কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে খাদ্যের অভাবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও জনগণকে স্বস্তি দিতে পারে নি। উপনিবেশ, সা¤্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংঘঠিত হতে থাকা জনতার যে প্রতিবাদ তাকে কৌশলে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কানাগলিতে। ঔপনিবেশিক ও দেশীয় স্বার্থাণে¦ষী রাজনৈতিকদের দ্বারা পরিপুষ্ট সাম্প্রদায়িক দানবের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেছে মানুষ। এখনো পর্যন্ত এর কুফল ভোগ করতে হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মানুষকে। ভৌগলিক বিভাজন ও দেশান্তর তাই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে। অভিন্ন বাংলার কিছু সামাজিক-অর্থনৈতিক চিত্রও উপস্থাপন করা হয়েছে। অবিভক্ত বাংলায় রংপুরের ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চিত্রটি তুলে আনা হয়েছে বন্ধুর পথ পেরিয়ে। কাজটি করা কষ্টসাধ্য ছিল। বলতে হয়, উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির ইতিহাসও সোনাহাট বন্দরের মতই চাপা পড়ে যাওয়া। এরও তথ্য-উপাত্ত নেই বললেই চলে। যতটুকু আছে তা হয়ত কোনো ধূলিজীর্ণ আবদ্ধ কামরায় চাপা পড়া। আবার দেখা গেছে, আজকের প্রবীণ ব্যাংক সংশ্লিষ্টরাও দু’লাইন বলতে গিয়ে আটকে গিয়েছেন। অথচ উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে বিগত দিনের তথ্যগুলো কতই না গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেউ এগুলো নথিভুক্ত করলেন না কেন, কেন দু’কলম লিখলেন না, ভেবে অবাক হতে হয়েছে। ফলে, তার স্বরূপ অনুসন্ধান চলে অন্ধকার অরণ্যে পথ খোঁজার মত করে। প্রায় শত বছর পেছনের সেই কালপর্বে এই অঞ্চলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় যুক্ত জীবিত ব্যক্তিবর্গকে পাওয়া ছিল অসম্ভব। তাঁদের প্রজন্মও আজ অশীতিপর, দুর্লভ। হন্যে হয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে শেষ পর্যন্ত দু’চার জনকে পাওয়া গেছে। পরবর্তী ধাপে আগুয়ান হওয়া গেছে তাঁদের অস্পষ্ট-বিস্মৃত জবানের সূত্র ধরে। দাঁড়িয়ে গেছে মূল্যবান ও ব্যতিক্রমী একটি লেখা। বাংলাদেশের সাহিত্যে দেশভাগ প্রসঙ্গ নানাভাবে এলেও উত্তরবঙ্গবিষয়ক রচনা হাতে গোনা। তবে তারই মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সীমানা বিভাজন, সহিংসতা, অনিশ্চিত দেশান্তর যাত্রা, ‘ছিট’-এর মানুষের জীবনযন্ত্রণা, নো-ম্যানস ল্যান্ডের নাগরিক অধিকারহীনতার হাহাকার। ২০০৬ সালে প্রকাশিত হাসান আজিজুল হক-এর উপন্যাস আগুনপাখি এক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমী ভাষ্য। উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের এক গ্রাম্য নারীর বয়ানে রচিত যিনি ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলো কী করে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পান না। তাই স্বামীর রক্তচক্ষু, সন্তানদের অশ্রæ, ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তাÑ সবকিছু উপেক্ষা করে পরিবারের সবাই দেশান্তরী হলেও একাই ভিটেবাড়ি আঁকড়ে থাকেন। ধর্মভিত্তিক দেশভাগের তাত্তি¡ক অসারতার বিরুদ্ধে গ্রাম্য সেই নারীর দ্রোহ অনন্য। ইচ্ছা থাকা সত্তে¡ও আমরা এই উপন্যাসের পর্যালোচনা দিতে পারলাম না। ষাটের দশক থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রে দেশভাগ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। ধ্রæপদী চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬০), ‘কোমলগান্ধার’ (১৯৬১) ও ‘সূবর্ণরেখা’ (১৯৬৫)Ñ দেশান্তরিত উদ্বাস্তু জীবনের সংকট ও ফেলে আসা বাস্তুভিটার নস্টালজিক আকুতির এক একটি মূল্যবান মানবিক দলিল। এই সিনেমাগুলি স্থান-কাল-পাত্র ছাপিয়ে বিশ^জনীনতা লাভ করেছে। গত ছয় দশকে ভারতের আরও কিছু মানসম্মত সিনেমার কথা বলা যায়। দেশভাগে উত্তরবঙ্গের উভয় অংশ থেকে বাস্তচ্যুত মানুষের কাহিনি এসব থেকে ভিন্ন নয়। বাংলাদেশের খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেলের ‘চিত্রা নদীর পারে’ ও ‘সীমান্তরেখা’Ñ এই দুটি চলচ্চিত্র দেশভাগকে কেন্দ্র করে নির্মিত। হয়ত আগামী দিনে উপমহাদেশের এই মহাকাব্যিক ঘটনাবলী নিয়ে, তার বিকল্প সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দেশে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও কলাকুশলতায় অনেক সিনেমা তৈরি হবে। এই বিষয়ে থাকছে সাক্ষাৎকার ও পর্যালোচনা। দেশভাগে উত্তরবঙ্গে ভ‚গোল, সামজিক পরিবেশ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সব দিকেই বিপর্যয় নেমে আসে। অভিন্ন নদী, বন, পাহাড়ের যে সমন্বিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রকৃতির বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়া তার ভয়াবহ ছন্দপতন ঘটে। এখনও তা অব্যাহত। ফলে তার প্রভাবে কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকার বিকাশের পথ আজ রুদ্ধ। সুদূর আগামিতেও এর ফলাফল ভোগ করা থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। দেশভাগের আলোচনা-অনুসন্ধান তাই ভবিষৎ ভ‚-রাজনীতির গতিপ্রবাহ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ ৭৫ বছর পর উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে মননরেখার দেশভাগ সংখ্যা তাই গবেষক-পাঠকের মনযোগ কাড়বে বলেই মনে করি। সবশেষে এই সংখ্যার জন্য ভারতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গণেশ হালুইয়ের এঁকে দেয়া প্রচ্ছদ অতি দুর্লভ প্রাপ্তি। তাঁর প্রতি আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। দেশভাগ তাঁকেও বাস্তুচ্যুত করেছিল। দেশভাগের সাত দশক আমরা পেরিয়ে এসেছি। এবার অন্তত আশা করতে পারি, ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত- স্থান-কালের ফারাক-বৈষম্য ঘুচে যাক। মানবতার জয়গান ধ্বণিত হোক।

উত্তরবঙ্গের দেশভাগ সংখ্যা

|

Writer |

|

|

Publisher |

|

|

Language |

বাংলা |

|

Country |

Bangladesh |

|

Format |

পেপারব্যাক |

|

First Published |

ম্যাগাজিন |

|

Pages |

560 |

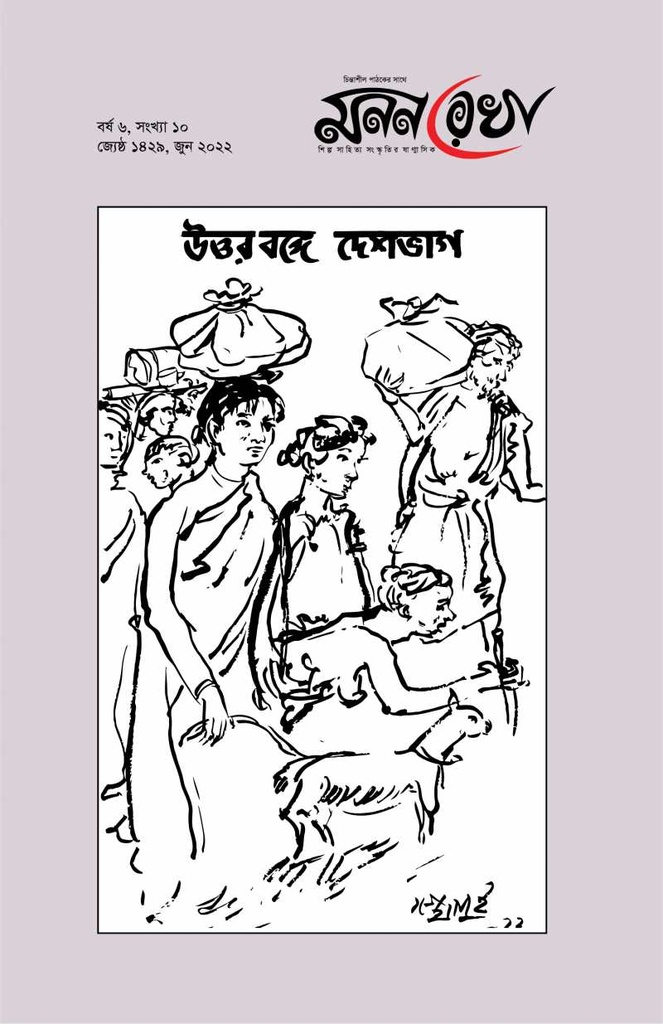

স্থান নাম গড়ে ওঠে। হারিয়েও যায়। কিন্তু যা হারিয়ে গেছে তা যদি তুলে আনতে পারা না যায় তাহলে বর্তমানের থাকাটা অর্থপূর্ণ হয় না। বঙ্গ সোনাহাট। একটি স্থল বন্দর। অবিভক্ত ভারতে এর সুবর্ণ অধ্যায় ছিল। অবস্থান বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলায়। ভুরুঙ্গামারীর প্রায় তিনদিকেই বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের সীমান্ত। আগে ভুরুঙ্গামারী নয় সোনাহাটই ছিল সদর। সোনাহাটের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এককালের গভীর নদী কালজানি। এখন তার ওপারে আর এক দেশÑ ভারত। আসামের ধুবড়ি জেলার গোলকগঞ্জ থানা। দু’লাইনে এই তার ভ‚গোলের পরিচয়। অবিভক্ত ভারতে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত দুই বন্দরÑ সোনাহাট ও চিলমারী। একটি স্থলে, অন্যটি জলে। সীমান্তবর্তী সোনাহাট বন্দর ছিল ‘সেভেন সিস্টার্স’ ও নেপাল-ভুটান-সিকিম থেকে পণ্য পরিবহনের দুয়ার। সমতলের পূর্ব বাংলার এই অংশ থেকে স্থলপথে বাণিজ্য যোগাযোগের একমাত্র প্রবেশপথ। দেশভাগের পরিণতি ভোগ করতে না হলে ভৌগোলিক কারণেই সোনাহাট বিরাজমান থাকত আরও সমৃদ্ধ এক জনপদে। কেন্দ্র হিসেবে। আমরা যখন খোঁজ নিতে গেলাম, সেই কেন্দ্র, তার অতীত জৌলুসের অধ্যায়, ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দলিল-দস্তাবেজে, কাগজে তার লুপ্ত ঐতিহ্যের কথা কোথাও নেই বললেই চলে। তার অতীত ইতিহাস নেই, অবস্থান নেইÑ সেই জনপদ-বন্দর হারিয়ে গেছে অজ ান্তে। হয়ত অনেক খুঁজলে পরে কোনো গবেষণাগ্রন্থের নোটে বা পাদটিকায় বা কোনো একটি বাক্যে তাকে পাওয়া যেতেও পারে। সে ছিল স্থান, সে ছিল ইতিহাসÑ কালের রাজনৈতিক আবর্তে সে বন্দর-জনপদ হয়ে গেছে একটি নাম। সেই নামের সুবর্ণ অধ্যায়কে এখন কেউ জানে না। তাকে ওখানে গিয়েও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরাও খুঁজে পাই নি। তার সেই লুপ্ত দিনের কথা কোথাও লেখা নেই। অথচ একসময় যে বন্দর-জনপদ ছিল জমজমাটÑ ব্রিটিশ ভারতে বা তারও আগে থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে তার অবস্থান ছিল। আমরা খুঁজে খুঁজে বের করলাম একজন মানুষকে। মো. আজম আলী, যার বর্তমান বয়স ১০৯। তাঁর এবং স্থানীয় আরও অনেক প্রবীণের মুখের কথা দিয়ে পুরনো ইতিহাসকে তুলে আনার কাজ শুরু হল। এই রকম অনেকগুলো কাজকে মিলিয়েই এবারকার সংখ্যা। ২ দেশভাগের প্রসঙ্গ উঠলে সীমান্তরেখার দুই পাড়েই হতাশা-বেদনার কথা আসেÑ বেদনাময় আর্তি, নিষ্ঠুরতা, লাঞ্ছনা, অপমান। মানুষের হঠাৎ করেই নাই হয়ে যাওয়ার, নিঃস্বতর হয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনীর বিলাপ শোনা যায়। বাংলা সাহিত্যের ধ্রæপদী কথাসাহিত্যিক অমিয়ভ‚ষণ মজুমদারের কন্যা এণাক্ষী মজুমদারের সাথে কথা হয়। একদা উত্তরবঙ্গের পাবনায় ছিল সাতপুরুষের ভিটে। তাঁর পরিবার উন্মূল-নিঃস্ব হয়েছে দেশভাগে। অমিয়ভ‚ষণ এর বাবা অনন্তভ‚ষণ, অমিয়ভ‚ষণ নিজে, দেশভাগের পরও পূর্ব পাকিস্তানে শেষ বিন্দু পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন জন্মভিটেয় থেকে যেতে। পারেন নি। পদে পদে বাধা, হয়রানি, আতংক ও প্রাণহানির ভয় ছিল। অনন্ত-অমিয় অমিত তেজে লড়াই করেছেন কিন্তু শেষমেষ তাঁদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এণাক্ষী দি’কে অনুরোধ করি সেই কাহিনীটা একটু লিখে দিতে। রাজি হলেন না। ভাবলাম, তিনি হয়ত আমাদের মত ছোট অনামা কাগজকে লেখা দিতে চান না। পরে বুঝলাম, এ তো অভিমান। দুঃখ। লিখতে না চাওয়ার পেছনে তো একটা কষ্ট কাজ করছে। এ অভিমান তো সেই বেদখল হওয়ার বেদনা, দেশ হারানোর বেদনা। তাঁর পূর্ব পুরুষের চোখের সামনে দেশ, বাড়ি, জন্মস্থান বেদখল হয়ে গেল। তিনি লিখেন কী করে! কিন্তু হাল ছাড়লাম না। এরপর যাদবপুরে তাঁর বাসায় গিয়ে আলাপচারিতার কথা বললাম। প্রথমে রাজি হলেও পরে আর বসতে চাইলেন না। বললেন, যেনতেনভাবে অমিয়ভ‚ষণের কথা বলে তিনি তাঁর মর্যাদা হানি করতে পারেন না। মরিয়া হয়ে বললাম, ‘আপনার বাবা উত্তরবঙ্গ নিয়ে কালজয়ী সাহিত্য রচনা করে গেছেন। বাংলাদেশে অনেকে তাঁর ভক্ত। তাঁর ও তাঁর পরিবারের বেদনার কথা আমাদের কী জানার অধিকার নেই? আপনারা তো বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গেরই সন্তান। উত্তরবঙ্গ যে ভাগ হয়ে গেল সেটা নিয়ে কিছু লিখবেন না? বলুন না দিদিÑ যা শুনেছেন বাপ-দাদার মুখ থেকে, যা দেখেছেন, তার খানিকটা?’ অবশেষে পূর্ব পুরুষের দেশের নাছোড় অর্বাচীনের আবদারে অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, ‘এবার আর উপায় রইল না! আমার মত করে লিখে দিব দু’চার কথা। সংক্ষেপে।’ টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছিল অমিয়কন্যার চাপা ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ, বেদনাময় অনুভ‚তির উত্তাপ। পাঠানো লেখায় আরও বেশি। কাÐজ্ঞান বলে, তাঁকে সহমর্মিতা জানানোর প্রয়োজন পড়ে না। তবু বার্তা দিলাম এই বলে, ‘পূর্ব পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ যাঁর সাহিত্য নিয়ে গর্ব করতে পারত, নিজের সম্পদ বলে ভাবতে পারত তাঁকেই কিনা ভিটেছাড়া-উদ্বাস্তু করল, চরম অপমান করল। ঠিকই তো, এত কিছুর পর দেশের মানুষ বলে অধিকার খাটানোর আর কী বাকি থাকে! এই সংখ্যার কাজে পশ্চিম বঙ্গের বালুরঘাটের শিক্ষক ও গবেষক ড. সমিত ঘোষ, কোচবিহারের শিক্ষক ও গবেষক মহম্মদ লতিফ হোসেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা প্রয়োজনে যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। অথচ ইতোপূর্বে তাঁদের সঙ্গে দেখা বা আলাপ-পরিচয় ছিল না। লেখিকা রুখসানা কাজল লতিফ হোসেনের সাথে যোগাযোগের প্রথম যোগসূত্রটি করে দিয়েছিলেন। আর ড. সমিত এর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা স্বর্ণায়ু মৈত্র। এরপর অপরিচয় বা সীমান্তরেখার বিভাজন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। উত্তরবঙ্গের সন্তান বলে দেশভাগের বেদনা তো তাঁদের মাঝেও বিরাজমান। এক্ষেত্রে কবি ড. মাসুদুল হকের ভ‚মিকাও অনস্বীকার্য। ৩ উত্তরবঙ্গ নিয়ে ভাবনাটা শুরু ঢাকায়, মননরেখার পর্ষদ সদস্য জাভেদ হুসেনের বাসার আড্ডায়। জাভেদ গত বছর বলেছিলেন, লুপ্তপ্রায় চিলমারী বন্দরের কথা। আলাপে বসলাম কয়েকজনেÑ আলতাফ ভাই, মাজহার জীবন, রজত কান্তি রায়, শেখ রোকান, নূরুননবী শান্ত প্রমুখ। অমিয়ভ‚ষণের মধুসাধু খাঁয় ‘রালফ ফিচ’ এর ধরলা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র মন্থনÑ আলাপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল। অপরিণামদর্শী দেশভাগের ক্ষত অনুসন্ধান সেখানে থেকেই শুরু। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর থেকে উত্তরবঙ্গে আমার অবস্থান। রংপুর কুড়িগ্রাম জনপদের বিস্তৃত অঞ্চলের পথের ধূলো পায়ে লেগে আছে। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। আর শিক্ষকতা করি তো চিলমারীতেই। তাঁরা আমাকে উদ্দীপ্ত করলেন। ফলে কাজ শুরু করলাম। শত শত বছর পেছনে গিয়ে এককালের বিখ্যাত চিলমারী বন্দরকে খোঁজা হল। এমন দৃষ্টি দিয়ে চিলমারীকে খোঁজা, যাতে তার উপর আরোপিত মঙ্গার কলঙ্ক দাগ মুছে গিয়ে এককালের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য-অর্থনীতি-সংস্কৃতির চিত্রটি উঠে আসে। ২০১৮ সালের জুনের “চিলমারী বন্দর” সংখ্যায় উপস্থাপন করা হল সেই ঐতিহ্যময় চিলমারীকে। এভাবেই উত্তবঙ্গের গল্প শুরু। মননরেখার এই ‘উত্তরবঙ্গে দেশভাগ’ সংখ্যা তারই পরবর্তী সিক্যুয়াল। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো একটা সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা মাত্র নয়। সাদা কাগজে কতগুলো কালো অক্ষর মাত্র নয়। কতগুলো লেখা একত্রে সাজিয়ে বাঁধাই করা নয়Ñ একে শুধু একটি সংখ্যা বললে সত্যের অপলাপ হয়। এইসব কাজ একটা দীর্ঘ পরিক্রমার পথ। পরিণতি। একদিন হয়ত গর্ব করেই বলা হবে, যে মাটিতে আমি ছিলাম, যে মাটি আমাকে সন্তান বলে গ্রহণ করেছে, সেই মাটির ইতিহাসের গভীরে যাওয়ার কী প্রাণান্ত চেষ্টাই না করা হয়েছিল! সেই মাটির মানুষের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে চেষ্টা ছিল। বছরের পর বছর খাঁ খাঁ দুপুরে উত্তপ্ত বালুতে হেঁটে চরের পথে ঘুরেছি। বন্ধুর বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে বসলে টিউবওয়েল চাপা শীতল পানির গøাস এগিয়ে দিয়েছেন। পুকুর থেকে মাছ ধরেছেন খাওয়ানোর জন্য। এইসব ভালোবাসাই আমাকে উত্তরবঙ্গ অন্বেষণের শক্তি জুগিয়েছে। যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এইসব কাজ করা হচ্ছে তা নিজেই একদিন হয়ত ইতিহাস হয়ে রইবে। একই সাথে এসব কি আমাদের বর্তমানের ‘ইন্টেলেকচ্যুয়াল হিস্ট্রি’ও নয়? এই যে পৃথিবীর নানা প্রান্তের এতগুলো মানুষ এই কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছেÑ চিনি না, জানি না, শুধু বার্তায় বা ফোনালাপে কথা। তাঁদেরই নানা সহযোগিতা দিয়ে একের পর এক কাজ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে ভাবি, নির্মিতির পথ বন্ধুর-দুর্গম হলেও এমন নির্মাণের চেয়ে তৃপ্তিকর আর কি হতে পারে? ৪ বিশ^খ্যাত ইতিহাসবিদ ড. আয়েশা জালাল। আমেরিকার টাফ্ট ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের ‘মেরী রিচার্ডসন প্রফেসর’। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, হার্বার্র্ড ইউনিভার্সিটি, উইসকনসিন-মেডিসন ইউনিভার্সিটি ও লাহোর ইউনিভার্সিটিতেও পড়িয়েছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের ফেলো ছিলেন। দু’মাস আগে তাঁর সাথে বার্তা বিনিময় হল। তাঁকে জানালাম এই সংখ্যার কথা। তিনি আন্তরিকভাবে সাড়া দিলেন। পরামর্শ দিলেন, কেম্ব্রিজের ইতিহাসের প্রফেসর ড. জয়া চক্রবর্তী ও কানাডার ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. নীলেশ বোস এর সাথে যোগাযোগ করার। তাঁর রেফারেন্সে সেই যোগাযোগ করা হল। প্রফেসর আয়েশা জালাল সাদত হোসেন মান্টোর দৌহিত্র। দেশভাগের বেদনাবিধূর আখ্যানের তিনিও অংশী। তিনি পাঞ্জাবের ক্ষত ধারণ করেন। একদা তিনি লিখেছিলেন, ‘চধৎঃরঃরড়হ ... ধ ফবভরহরহম সড়সবহঃ ঃযধঃ রং হবরঃযবৎ নবমরহরহম হড়ৎ বহফ...’। তাঁর সেই ‘ফবভরহরহম সড়সবহঃ’ খুঁজতেই মননরেখা-র এবারের যাবতীয় অনুসন্ধান। জাভেদ বললেন, ‘সাদত হোসেন মান্টোর পরোক্ষ ছাপ লেগে আছে এই সংখ্যার কাজে।’ শুনে ভীষণ পুলকিত হলামÑ ইতিহাস বুঝি এভাবেই আগ্রহী অনুসন্ধানীদের পুরস্কৃত করে! যোগাযোগ করলাম দিল্লীর জে.এন.ইউ এর খ্যাতনামা প্রবীণ প্রফেসর রমিলা থাপারেরও সাথে। তিনিও সাড়া দিলেন। বুঝলাম, কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে আত্মবিশ^াসের মানদÐটা ক্রমশ আকাশমুখীই হয়। আর বোঝা যায়, তাঁরা শুধু শুষ্ক একাডেমিক না, আর তা নন বলেই অসংখ্য একাডেমিকের মাঝে তাঁরা আলাদা হয়ে থাকেন। তাঁরা যে কাজ করেন সেটি জীবনবোধের মাঝে অনুভব করেন বলেই করেন। এই পুরো প্রক্রিয়া দেশভাগেরই গল্প। ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভ‚খÐে শত শত বছরের সভ্যতা-কৃষ্টি-যাপনের ভাঙাগড়ার ইতিহাস। পলাশী, বঙ্গভঙ্গ, সাতচল্লিশ, একাত্তর পেরিয়ে সমকালে এসব কথা নিজেই ইতিহাস। ইতিহাস কখনও থেমে থাকে না। আজ লিখে যাচ্ছি এই প্রত্যাশায়, ভাবীকালে কোনো অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষক-গবেষকের কাছে হয়ত এসব গল্প প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। ৫ মান্টো বলেছেন, দেশভাগ এমন এক ক্ষত, যে ক্ষত কখনও নিরাময় হয় না। ক্ষতের উপর আস্তর পড়ে, প্রলেপ পড়ে। কখনও জাতির, কখনও রাষ্ট্রের, কখনও ধর্মের আস্তর। তারা ক্ষতটাকে ঢেকে দিতে চায়। কিন্তু আস্তরের নীচে ক্ষতটা কখনও নিরাময় হবে নাÑ সেটা দগদগে, তাজাই থাকবে। এমন একটা সময় আসবে তখন ক্ষতটায় ব্যথা হবে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারব না ব্যথাটা কীসের? আজকের দিনে যখন উত্তরবঙ্গের নদীভাঙা প্রান্তিক মানুষ দেশের বিভিন্ন শহরে গিয়ে সস্তা শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়, তাঁদেরকে ‘মফিজ’ বলে তাচ্ছিল্য করা হয়। সেই ক্ষতের ব্যথাটা, তাচ্ছিল্যের বেদনাটা তখন তাঁদের বুকে চিন চিন করে ওঠে। অপমানটা গায়ে লাগে ঠিকই কিন্তু তাঁরা জানে না সেই ব্যথা বা অপমানের উৎস কি? কারণটা তো আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, তাই তাঁদের কারণটা জানা সম্ভব হবে নাÑ কোন কোন ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, কারবার এসব সৃষ্টি করে। কখনও তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না, উত্তরবঙ্গ কেমন করে কেন্দ্র থেকে প্রান্ত হয়ে গেছে। তাঁরা জানেন না, একদা তাঁদের যে জনপদ হিমালয়ের সমতলীয় পাদদেশে আর এক কাঞ্জনজঙ্ঘার মত সগর্বে মাথা উঁচু করে থাকতÑ তা আজ অবনিমত। জানা সম্ভব হবে না, সাতচল্লিশের দেশভাগের পরিহাস সেই উত্তরবঙ্গকে প্রান্তিক হতে বাধ্য করেছে। তাঁদের মফিজ অভিধা পেতে বাধ্য করেছে। এই সংখ্যাটি হচ্ছে সেই ক্ষতের কারণ খুঁজে দেখা, কারণগুলোকে তুলে ধরা। দেশভাগের সেই ক্ষতের বেদনাবোধ থেকেই তাই প্রফেসর আয়েশা জালাল সাড়া দেন, এই কাজে সহযোগিতা করেন, এর সাথে একাত্ম হন। ডাকটা কে দিল তা তিনি চিনতে পারেন নি কিন্তু ডাকটার কারণ তাঁর চেনা। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে, ‘আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে/ তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও ডাকো তারে।’ তাই অনুভব করলাম, এই কথাগুলো লিখে রাখা উচিৎ। কেমন করে স্থান-কাল-পাত্র-দেশ-জাতি-ইতিহাস, স্থানের দূরত্ব, কালের দূরত্ব, ভাষার দূরত্ব, সংস্কৃতির দূরত্ব, সমাজ-শ্রেণির দূরত্ব এক অনিবার্য ছন্দে এক হয়ে গেল। কতগুলো মানুষ এক হয়ে গেল এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। বলে দিল যে, এই বিভাজনের পরিণিতিটা শেষ কথা না। মানুষের মধ্যে আরও বড় কোনো সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এত বছরের এত বিভাজন, এত দাঙ্গা, এত সহিংসতার কথা এতভাবে বলা! রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে, প্রচার মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে বলা। আলথুসারের সেই বিখ্যাত ধারণা, ‘আইডোলজিক্যাল স্টেট এপারেটাস’ এর মধ্যে দিয়ে কতভাবেই না আমাদের বলল! আমরা আলাদা, আমরা এক থাকতে পারি না, আমরা বিচ্ছিন্ন, আমরা বিভাজিতÑ কতভাবেই না বলা হল দেশভাগের গত পঁচাত্তর বছর ধরে! তার পরেও এই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলো বিভাজনের এইসব প্রাচীরকে অবজ্ঞা করে ফেলল। এত কিছু সত্তে¡ও এখনো এখানে একটা বিপরীত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। ইতিহাস চিরকাল মানুষের মধ্যেই তো বেঁচে থাকে। তাই এই প্রক্রিয়া নিজেই একটা ইতিহাস। সে নিজেই বলছে যে, এই ইতিহাস লেখা হয়েছে অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যেÑ একটা সম্ভাবনা অন্তত বাস্তব হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। বলছে, এই সম্ভাবনাগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে বাস্তব হয়নি বলেই হারিয়ে যায়নি। নিঃশেষ হয়ে যায়নিÑ তা এখনও রয়ে গেছে। এখনও মানুষের মনের অন্তরালের আকুতি কোথাও কোথাও বলে যায় যে, অন্য কোনো ইতিহাস হতে পারত। অথবা এ-ও বলে যে, মানুষের বর্তমানের যে ইতিহাস দেখছি তার বাইরেও অন্য কোনো ইতিহাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মৃদুস্বরে হলেও এই সম্ভাবনার কথাটি বলা। তথ্য-উপাত্ত মৃত। জীবিত হচ্ছে মানুষ। মানুষ আসলে তাই, যা সে ধারণ করে। মানুষই ভাবিকালের .ইতিহাসের সম্ভাবনাকে ধারণ ধরে। তাই মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কড়া নাড়তে হয়। আমরা সেই কাজটিই করার চেষ্টা করেছি। বড় একাডেমিশিয়ান হলেই বড় কাজ দাঁড়ায় না। ইতিহাসের পথে-প্রান্তরের ধূলো পায়ে লাগাতে হয়। মানুষের যাপিত জীবনের বেদনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে হয়। সহমর্মী হতে হয়। ৬ সীমান্তরেখায় ভৌগলিক অবস্থানের কারণে সাতচল্লিশে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ এক রক্তাক্ত ইতিহাসের সাক্ষী। দেশভাগ হয়েছে মূলত বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির মধ্য দিয়ে। বাংলাভাগের সবচেয়ে করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-জনপদের মানুষকে। তাদের যাপিত জীবন ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল ভয়াবহ ফাটল, পতন ও বিচ্যুতি। এর রেশ আজও চলছে। ’৪৭-এ বিভক্ত ভারত ও পাকিস্তানÑ নবগঠিত দু’দেশের সীমানা নির্ধারণকালে বাংলা ও পাঞ্জাবের বুক চিরে এগিয়ে গেছে র্যাডক্লিফ বিভাজনরেখা। এই রেখা বরাবর ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলার উভয় অংশে উত্তর জনপদের অঙ্গচ্ছেদ ও রক্তপাত ঘটেছে। নজিরবিহীন নৃশংসতায় মানবতা হয়েছে ভ‚লুণ্ঠিত। প্রকৃতিও সন্ত্রস্ত হয়েছে। অথচ উত্তরবঙ্গে দেশভাগের পরিণতি নিয়ে গত পঁচাত্তর বছরেও কোনো সমন্বিত গবেষণা-অনুসন্ধান নেই। মননরেখার “দেশভাগে উত্তরবঙ্গ” সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ও উপেক্ষিত এই বিষয়টিকে পাঠকের সামনে হাজির করতে চায়। সম্ভাব্য সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। লিখিত ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ বয়ানÑ দুদিক থেকেই অনুসন্ধান প্রচেষ্টা ছিল। এটা তো নিরেট সত্য যে, কালের প্রবাহে দেশভাগের অনেক তথ্য চাপা পড়ে গেছে। সুদীর্ঘকাল বলে তা মৌখিক স্মৃতিচারণেও ঝাঁপসাপ্রায়। সাতচল্লিশসৃষ্ট সেই ক্ষত নিয়ে এখনও যারা বেঁচে আছেন তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্লভ। আবার বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁদের অনেকেই সেই কাল বা কালের ঘটনাবলীকে সচেতনভাবে ধারণ করেন না। ফলে প্রত্যাশিত জন খুঁজে পেতে হিমশিম খেতে হয়েছে। এঁদেরই কতিপয় বলেছেন, অনেক কথা, যা লিখিত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। আর এও তো বলেছি যে, সব কালে ইতিহাসকে কীভাবে শাসকবর্গের অনুক‚লে গ্রন্থনা ও পরিবেশনা করা হয়। দেশভাগে উত্তরবঙ্গে সৃষ্ট অভিঘাতসমূহকে যথাযথভাবে খুঁজে বের করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। উত্তরবঙ্গ বরাবর অবহেলিত-উপেক্ষিত। এ বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। বাংলাদেশে সমাজ-ইতিহাস বিষয়ক যে সকল সমিতি-একাডেমি-গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে সেখানে বহুচর্বিত বিষয়কেই বারবার হাজির করা হয়। উত্তরবঙ্গের মত বিশাল জনপদ যাকে দেশভাগের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছেÑ সেই বিষয়ে তথ্য-পরিসংখ্যান নেই বলাটাই শ্রেয়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর জনপদে যদিও বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ রয়েছে, বাংলাদেশে এ বিষয়ে খোদ সরকারি নথিপত্রও দুষ্প্রাপ্য; অনুপস্থিত বললেও অত্যুক্তি হবে না। এসব প্রতিক‚লতার মাঝেই উত্তরবঙ্গের ধূলোমলিন-বিস্মৃত দেশভাগ অধ্যায়কে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই ইতিহাসের সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলোকে চিহ্নিত করে উপস্থাপনের প্রয়াস থাকছে। ৭ ভ‚গোল ও ইতিহাস মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের একটি ব্যাখ্যা থাকছে। বাংলাদেশ ও ভারতের অংশ মিলে উত্তরবঙ্গ বিশাল এক ভৌগলিক অঞ্চল। সব এলাকাকে এক মলাটে উপস্থাপন করা দুঃসাধ্য। তাই এক্ষেত্রে সম্পাদনার নীতি ছিল সীমান্তরেখা ধরে এগিয়ে যাওয়া এবং নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে তুলে ধরা। সাতচল্লিশ পরবর্তী দাঙ্গা-সহিংসতা ও দেশত্যাগ ছিল সবচেয়ে নির্মম অধ্যায়। এর প্রধানতম শিকার ছিলেন সকল ধর্মবর্ণের সাধারণ ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠী। এর আগে শত শত বছর ধরে চলা বহিরাগত শক্তি ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ ও সম্পদ লুণ্ঠনেরও নির্মম পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হয়েছে। শস্য-সম্পদের প্রাচুর্যভরা বাংলায় বারবার নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষ, কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে খাদ্যের অভাবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও জনগণকে স্বস্তি দিতে পারে নি। উপনিবেশ, সা¤্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংঘঠিত হতে থাকা জনতার যে প্রতিবাদ তাকে কৌশলে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কানাগলিতে। ঔপনিবেশিক ও দেশীয় স্বার্থাণে¦ষী রাজনৈতিকদের দ্বারা পরিপুষ্ট সাম্প্রদায়িক দানবের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেছে মানুষ। এখনো পর্যন্ত এর কুফল ভোগ করতে হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মানুষকে। ভৌগলিক বিভাজন ও দেশান্তর তাই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে। অভিন্ন বাংলার কিছু সামাজিক-অর্থনৈতিক চিত্রও উপস্থাপন করা হয়েছে। অবিভক্ত বাংলায় রংপুরের ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চিত্রটি তুলে আনা হয়েছে বন্ধুর পথ পেরিয়ে। কাজটি করা কষ্টসাধ্য ছিল। বলতে হয়, উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির ইতিহাসও সোনাহাট বন্দরের মতই চাপা পড়ে যাওয়া। এরও তথ্য-উপাত্ত নেই বললেই চলে। যতটুকু আছে তা হয়ত কোনো ধূলিজীর্ণ আবদ্ধ কামরায় চাপা পড়া। আবার দেখা গেছে, আজকের প্রবীণ ব্যাংক সংশ্লিষ্টরাও দু’লাইন বলতে গিয়ে আটকে গিয়েছেন। অথচ উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে বিগত দিনের তথ্যগুলো কতই না গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেউ এগুলো নথিভুক্ত করলেন না কেন, কেন দু’কলম লিখলেন না, ভেবে অবাক হতে হয়েছে। ফলে, তার স্বরূপ অনুসন্ধান চলে অন্ধকার অরণ্যে পথ খোঁজার মত করে। প্রায় শত বছর পেছনের সেই কালপর্বে এই অঞ্চলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় যুক্ত জীবিত ব্যক্তিবর্গকে পাওয়া ছিল অসম্ভব। তাঁদের প্রজন্মও আজ অশীতিপর, দুর্লভ। হন্যে হয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে শেষ পর্যন্ত দু’চার জনকে পাওয়া গেছে। পরবর্তী ধাপে আগুয়ান হওয়া গেছে তাঁদের অস্পষ্ট-বিস্মৃত জবানের সূত্র ধরে। দাঁড়িয়ে গেছে মূল্যবান ও ব্যতিক্রমী একটি লেখা। বাংলাদেশের সাহিত্যে দেশভাগ প্রসঙ্গ নানাভাবে এলেও উত্তরবঙ্গবিষয়ক রচনা হাতে গোনা। তবে তারই মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সীমানা বিভাজন, সহিংসতা, অনিশ্চিত দেশান্তর যাত্রা, ‘ছিট’-এর মানুষের জীবনযন্ত্রণা, নো-ম্যানস ল্যান্ডের নাগরিক অধিকারহীনতার হাহাকার। ২০০৬ সালে প্রকাশিত হাসান আজিজুল হক-এর উপন্যাস আগুনপাখি এক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমী ভাষ্য। উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের এক গ্রাম্য নারীর বয়ানে রচিত যিনি ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলো কী করে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পান না। তাই স্বামীর রক্তচক্ষু, সন্তানদের অশ্রæ, ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তাÑ সবকিছু উপেক্ষা করে পরিবারের সবাই দেশান্তরী হলেও একাই ভিটেবাড়ি আঁকড়ে থাকেন। ধর্মভিত্তিক দেশভাগের তাত্তি¡ক অসারতার বিরুদ্ধে গ্রাম্য সেই নারীর দ্রোহ অনন্য। ইচ্ছা থাকা সত্তে¡ও আমরা এই উপন্যাসের পর্যালোচনা দিতে পারলাম না। ষাটের দশক থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রে দেশভাগ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। ধ্রæপদী চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬০), ‘কোমলগান্ধার’ (১৯৬১) ও ‘সূবর্ণরেখা’ (১৯৬৫)Ñ দেশান্তরিত উদ্বাস্তু জীবনের সংকট ও ফেলে আসা বাস্তুভিটার নস্টালজিক আকুতির এক একটি মূল্যবান মানবিক দলিল। এই সিনেমাগুলি স্থান-কাল-পাত্র ছাপিয়ে বিশ^জনীনতা লাভ করেছে। গত ছয় দশকে ভারতের আরও কিছু মানসম্মত সিনেমার কথা বলা যায়। দেশভাগে উত্তরবঙ্গের উভয় অংশ থেকে বাস্তচ্যুত মানুষের কাহিনি এসব থেকে ভিন্ন নয়। বাংলাদেশের খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেলের ‘চিত্রা নদীর পারে’ ও ‘সীমান্তরেখা’Ñ এই দুটি চলচ্চিত্র দেশভাগকে কেন্দ্র করে নির্মিত। হয়ত আগামী দিনে উপমহাদেশের এই মহাকাব্যিক ঘটনাবলী নিয়ে, তার বিকল্প সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দেশে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও কলাকুশলতায় অনেক সিনেমা তৈরি হবে। এই বিষয়ে থাকছে সাক্ষাৎকার ও পর্যালোচনা। দেশভাগে উত্তরবঙ্গে ভ‚গোল, সামজিক পরিবেশ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সব দিকেই বিপর্যয় নেমে আসে। অভিন্ন নদী, বন, পাহাড়ের যে সমন্বিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রকৃতির বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়া তার ভয়াবহ ছন্দপতন ঘটে। এখনও তা অব্যাহত। ফলে তার প্রভাবে কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকার বিকাশের পথ আজ রুদ্ধ। সুদূর আগামিতেও এর ফলাফল ভোগ করা থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। দেশভাগের আলোচনা-অনুসন্ধান তাই ভবিষৎ ভ‚-রাজনীতির গতিপ্রবাহ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ ৭৫ বছর পর উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে মননরেখার দেশভাগ সংখ্যা তাই গবেষক-পাঠকের মনযোগ কাড়বে বলেই মনে করি। সবশেষে এই সংখ্যার জন্য ভারতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গণেশ হালুইয়ের এঁকে দেয়া প্রচ্ছদ অতি দুর্লভ প্রাপ্তি। তাঁর প্রতি আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। দেশভাগ তাঁকেও বাস্তুচ্যুত করেছিল। দেশভাগের সাত দশক আমরা পেরিয়ে এসেছি। এবার অন্তত আশা করতে পারি, ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত- স্থান-কালের ফারাক-বৈষম্য ঘুচে যাক। মানবতার জয়গান ধ্বণিত হোক।

|

Writer |

|

|

Publisher |

|

|

Language |

বাংলা |

|

Country |

Bangladesh |

|

Format |

পেপারব্যাক |

|

First Published |

ম্যাগাজিন |

|

Pages |

560 |