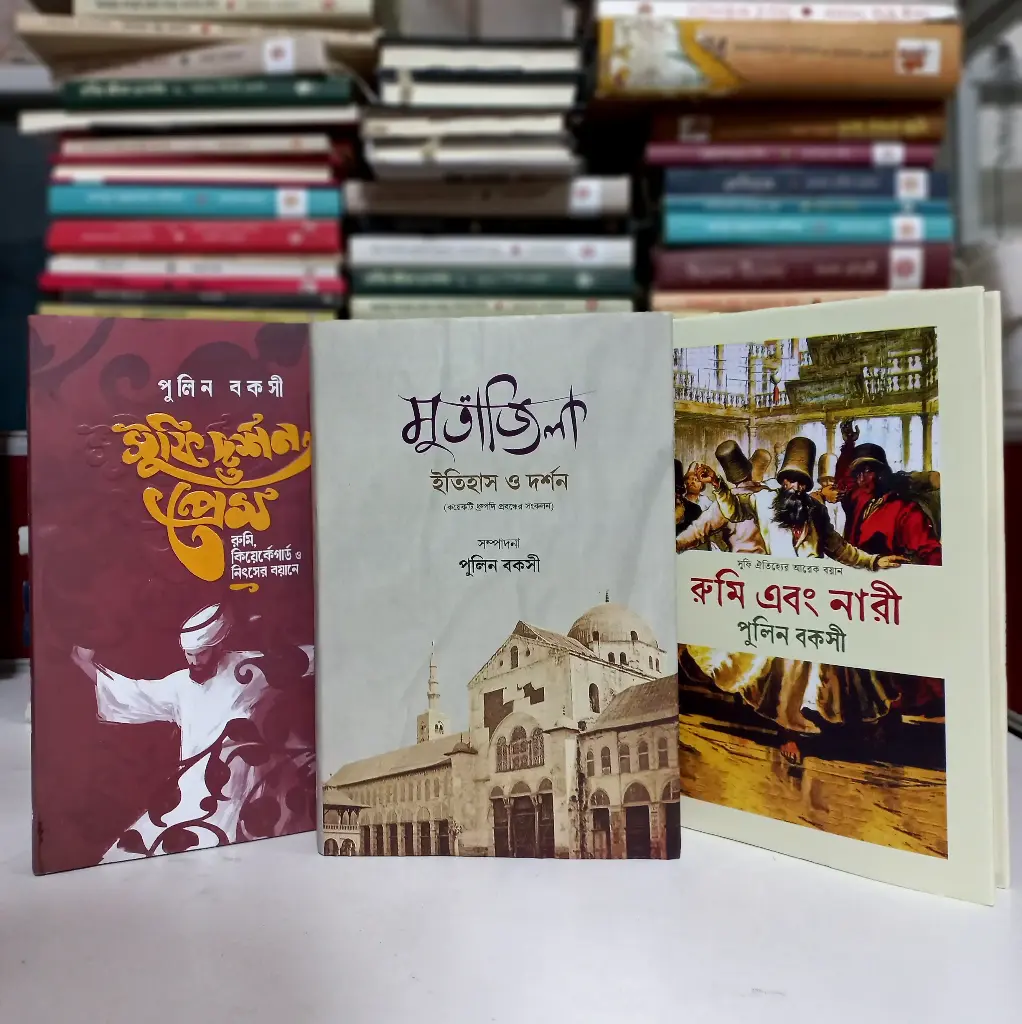

রুমি এবং নারী

রুমির জীবন এবং তাঁর অমর সব সৃষ্টি নিয়ে তামাম দুনিয়ায় কাজ হয়েছে অনেক, যার বিবরণ দেওয়া আসলেই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞে তাঁর নারী সম্পর্কিত ভাবনা উপেক্ষিত রয়ে গেছে। তাঁর প্রথম জীবনীকার ফরিদুন বিন আহমাদ সিপাহসালারের (মৃত-১৩২৫) গ্রন্থ রিসালা কিংবা দ্বিতীয় জীবনীকার আফলাকির অমর সৃষ্ট গ্রন্থ মানাকিব-ই আরেফিন-এও এ বিষয়ক কোনো অধ্যায় বা কোনো আলোচনার উল্লেখ নেই। রুমি সম্পর্কে বিগত কয়েকবছরের অধ্যয়নে আমি ব্যক্তিগতভাবেও এমন কোন কিতাবের সন্ধান পাইনি, যা তাঁর নারী সম্পর্কিত ভাবনাকে প্রধান উপজীব্য করে লেখা হয়েছে।

সেটা পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য কোথাও পাইনি। যা কিছু পেয়েছি তা মূলত প্রবন্ধ, এ বিষয়ে বৃহৎ কোনো গবেষণাকর্ম আমার চোখে পড়েনি। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম যিনি নোকতা দেন তিনি হলেন জার্মান স্কলার এনিমেরি সিমেল। রুমির নারী সংক্রান্ত ভাবনার পাশাপাশি সুফি ঐতিহ্যে নারীর অবস্থান এবং নারী সুফিদের ভাবনাগত জায়গা কী? কিংবা তাদের নিয়ে সুফি দুনিয়া কোন্ আঙ্গিকে ভাবতে চায় তার কিছু চিত্রকল্প সিমেল তাঁর নানা কাজে দেখাতে চেয়েছেন। এই চিত্রকল্পে তাঁর লেখা সুপাঠ্য বই My Soul is a Woman এক অসামান্য কাজ বলে আমি মনে করি। তাঁর এই কাজ খুব বেশি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে না হয়ে বরং সেটা নৃতাত্ত্বিকভাবে অথবা তত্ত্বায়নের মাধ্যমে কেটেছে ফলে আমরা খুব বেশি ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর কাছ থেকে পাইনি।

এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আলোর মুখ দেখিয়েছেন নিয়ামতুল্লাহ সিলসিলার পক্ষে করা ডক্টর জাভেদ নুরবক্স কৃত Sufi Women বইটি। কিন্তু সেখানে তিনি খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে নারী সুফিদের নানান বয়ান এবং ঘটনা নিয়ে আলাপ করেছেন। নারী সুফিদের মধ্যে বিশেষ করে রাবিয়া বাসরীকে নিয়ে দুটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন মার্গারেট স্মিথ এবং রিকা ইলাইরুই কর্নেল যথাক্রমে রাবিয়া দ্য মিস্টিক অ্যান্ড হার ফেলো-সেইন্টস ইন ইসলাম এবং রাবিয়া ফ্রম ন্যারেটিভ টু মিথ বই দুটির মাধ্যমে। এই দুটি কাজ খুবই তথ্যবহুল সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণও বটে। বিশেষত রিকা ইলারুই কর্নেলের বইটিতে রাবিয়াকে নিয়ে যে নানা মিথ প্রচলিত সেগুলোকে খুব যত্নের সাথে আলোচনা-সমালোচনা করা হয়েছে। সেইসাথে তিনি দেখিয়েছেন রাবিয়া কীভাবে হাল-জমানার নানা টানাপড়েনে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারেন।

সুফি ঐতিহ্যের ধারায় নারীদের অবদান ও অবস্থান সম্পর্কে কোনো কাজ বাংলা ভাষায় হয়েছে এমনটি আমার চোখে পড়েনি। খুব সাম্প্রতি একটি ভালো কাজ করেছেন আবদুল্লাহ যুবায়ের সাহেব। তিনি শায়খ আবু আবদুর রহমান সুলামির (মৃত-১০২১) যিকরুন নিসওয়াতিল মুতাআব্বিদাতিস সুফিয়্যাত বইটির বাংলা তর্জমা করেছেন। তিনি অনুবাদকৃত বইটির নাম দিয়েছেন-নারী সুফিদের জীবনকথা, এক কথায় দারুণ কাজ। এ কারণে বলতে চাই যে, শুরু তো হলো! কিন্তু প্রশ্ন হলো নারী সুফিদের বা নারী মুহাদ্দিসদের নিয়ে কাজ হয়নি কেন? শুধু বাংলাতেই না বরং তামাম দুনিয়াতেই সুফি ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধুলোচাপা হয়ে রইল, এর কারণ কী? এ জবাব আমি দিতে পারব না কারণ আমি এ সম্পর্কিত গবেষক নই কিংবা কোন তাত্ত্বিক বা চিন্তকও নই।

ভবিষ্যতে কেউ যদি এইসব বিষয়ে কাজ করেন তাহলে আমি মনে করি সেই ব্যক্তির জন্য প্রচুর উপাদান আরব-পারস্য এবং সেইসাথে পাশ্চাত্যে রয়েছে। এমনকি আমাদের বাংলাদেশেও রয়েছে, যেমন জয়গুণ বিবির মাজার। এরকম অনেক মাজার অথবা প্রতিষ্ঠিত দরগার পাশেই হয়তো কোনো নারী সুফির কবর রয়েছে-সেগুলো আমাদের আলোচিত কাজের নানা রসদ হিসেবে হাজিরা দিতে পারে বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশে ইসলামি তথা সুফি ঐতিহ্যে নারীর ভূমিকা, অভিজ্ঞতা ও অবস্থান সম্পর্কিত আলাপে বাধা-র জায়গা কোনটি সেটি আমি পুরোপুরি চিহ্নিত করতে পারব না, কিন্তু আমার কিছু ধারণা বলতে পারব। মুসলিম ইতিহাসে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবকে কেউ অস্বীকার করে না, এমনকি ইসলামি অন্টোলজিও সেটাকে স্বীকার করে বলে আমি মনে করি। নানা ক্লাসিক্যাল মুসলিম সুফি, তাত্ত্বিক, মুহাদ্দিসসহ নানা মনিষীর নানা বয়ানে পিতৃতান্ত্রিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এই সকল বয়ান পরবর্তীতে নানা ভাবনা ও চিন্তার মাধ্যমে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ফলে যেটা নির্মাণ করে তাহলো- সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে তথা নেতৃত্বদানে নারীদেরকে একটি ‘ট্যাবু’তে রূপান্তরিত করে দেয়। আপাত সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে দুরে সরিয়ে দেয়। এ সকল নানা কারণে পরিবার ও সমাজে অর্থনৈতিক ডমিন্যান্সির জায়গায় তাদেরকে পুরোপুরি অন্যের উপর নির্ভরতা প্রদর্শন করতে হয়। ধরুন নবী পত্নী মা আয়িশা (রা.) কৃত নানা কাজ, হাদিস বিষয়ক নানা বয়ান, মদিনায় গড়ে তোলা তাঁর শিক্ষালয় কিংবা তাঁরকৃত আলী (রা.)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি নিয়ে সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধারণা কম। কারণ আমাদের যারা ধারণা দিতে পারেন তথা এদেশীয় অধিকাংশ শায়খ বা মুহাদ্দিস কিংবা ওয়ায়েজরা-তারা মা আয়িশাকে (রা.) সামনের সারিতে রেখে তাদের বয়ান দিবেন না বা দেনও না।

কেননা এতে বহুবছর ধরে নির্মিত ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের ডমিন্যান্সি অথবা গড়ে ওঠা সামাজিক প্রথা, রীতি ইত্যাদি খানিক হলেও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এমনকি আমাদের এই বিশেষ শ্রেণির আলেম সমাজ সাধারণ জনগণের মধ্যে এমন একটি সমাজ ব্যাবস্থা ‘নির্মাণ’ করার ধারণা দেখিয়েছেন সেখানে নারী এসেন্সকে সামনের লাইনে তো দূরের কথা তাদের অবস্থানকেই স্বীকার করতে আগ্রহী হয় না। পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ সুফি গায়িকা আবিদা পারভিনের বয়ানটা এখানে বেশ প্রাসঙ্গিক। মাজারগুলোতে নারীদের সাধারণত প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়; এই সংক্রান্ত আলাপে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন- ‘বিগত দুই দশক ধরে আমি প্রতিবছরই দিল্লিতে যাই। মোটের উপর দিল্লি হলো সুফিদের শহর। এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে, দিল্লিকে শাসন করে দুই ধরনের মানুষ, প্রথমত রাজনীতিবিদেরা এবং দ্বিতীয়ত পীর-আউলিয়ারা। রাজনীতিবিদেরা সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করতে ক্ষমতা ব্যবহার করেন আর পীর-আউলিয়ারা প্রভাবিত করতে ব্যবহার করেন ইশক। দিল্লি গেলেই আমি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় গিয়ে নামাজ পড়ি।

প্রতিবছরই একই ঘটনা। অদৃশ্য এক টান এবং গভীর ভালোবাসায় আমি নিজামউদ্দিনের দরগায় প্রবেশ করি, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পর নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কবরের আগে একটি ব্যারিকেড দেওয়া থাকে। এরপরে নারীদের আর প্রবেশের অধিকার থাকে না।...শেষবিচারে খোদার কাছে নারী আর পুরুষ তো আলাদা কিছু না’। অর্থাৎ মাজার কিংবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে-কবর জিয়ারতে নারীদের বাধা দেওয়া হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে সিলেটের শাহজালালের মাজারে গিয়ে দেখেছি এই একই চিত্র, এমনকি শাহপরানের মাজারের চিত্রও ভিন্ন কিছু না। আমরা যদি হাদিসের বয়ান দেখি তাহলে দেখব মুসতাদরাকে হাকেম-এর ১৪১৪ নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে যে, ফাতিমা (রা.) প্রতি জুমাবারে তাঁর চাচার কবর জিয়ারতে যেতেন। এটি একটি সহিহ হাদিস বলে জানি। এর পাশাপাশি আরেকটি হাদিসও আছে যেখানে বলা হয়েছে-‘আল্লাহতালা কবর জিয়ারতকারী নারীদের ওপর লানত করেন’, এই হাদিসটি আবু দাউদ, তিরমিজী উভয় দ্বারাই সহিহ বলে প্রমাণিত।

ফকীহরা এই দুই সহিহ হাদিসের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করে বলেছেন যে, নারীরা সেখানে গিয়ে আবেগতাড়িত ও কান্নাকাটির আশঙ্কা যদি থাকে তাহলে কবর জিয়ারত মাকরূহ। আর যদি কবর জিয়ারতের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে বা মন নরম হবে এরকম ইচ্ছায় যায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। ফকিহদের এই সমন্বয়বাদী বয়ান নিশ্চয়ই একটি সুন্দর সমাধান, সুতরাং এই আলাপ থেকে বোঝা যায়-একজন নারী কবর জিয়ারতে যেতেই পারেন, যদি কোনো শর্ত থাকে তাহলে সেটা সাধারণকে জানানোর দায়িত্ব আলেম সমাজের। কিন্তু নারীদেরকে কবরস্থানে প্রবেশে একেবারেই যদি বাধা দেওয়া হয় তাহলে ধরে নিতে হবে আমরা বহুবছর ধরে এমন এক সমাজ কাঠামো দাঁড় করিয়েছি অথবা সাধারণের কল্পে এমন এক সমাজের চেহারা দেখিয়েছি সেখানে নারী হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র ঘর সামলানোর উপকরণ। এমনকি আমাদের নির্মিত এই রাজ্যে নারীর ধর্ম পালনের ক্ষেত্রেও তাকে নানারকম বিধিনিষেধ দেওয়ার অধিকারও আমাদের আছে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত চর্চা ও জানাশোনা মতে ইসলামের অন্টোলজি এভাবে ভাবতে আগ্রহী না।

আবার আমরা যারা খানিকটা প্রগতিশীলতার চর্চা করি, বিশেষত বাংলাদেশে যারা বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকে সেক্যুলার বা প্রগ্রতিশীলতা কিংবা অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা করি তারাও মা আয়িশাকে নিয়ে আলাপ করি না। কেননা এতে হয়তো ইসলামি ঐতিহ্যে বা সুফি ঐতিহ্যে নারীপ্রশ্ন, তাদের অধিকার বা তাদের প্রজ্ঞাগত জায়গা খুবই ইতিবাচক ভাবে সামনে চলে আসবে। কিন্তু পাশাপাশি মুসলিম তথা ইসলামি ঐতিহ্যের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দিকও সামনে চলে আসবে সেটি হলো ইসলামি ঐতিহ্যের গৌরবময় দিক, যেখানে নারীদেরকে ব্যাপকতরভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছে। এইস্থানে খুবই ব্যতিক্রমীভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এম. এন. রায়। যদিও তাঁর আলাপ নারী সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে নয়।

তবে এম. এন. রায়কে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে খুব একটা ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয় না । মূলত বাংলাদেশে প্রগতিশীল সমাজের একটি বড়ো অংশ জুড়েই ‘ইসলামোফোবিয়া’ বিষয়টা খুবই ক্রিয়াশীল, ফলে তারা আসলে এ বিষয়ক আলাপে খুব একটা আগ্রহী হন না। ‘ইসলামোফোবিয়া’ শব্দের সাথে বা ভাবনার সাথে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। এমনকি আমার মতে মার্কসবাদের সাথে ধর্মীয় তত্ত্বগত জায়গারও কোনো বিরোধ নেই, সেটা ক্রিশ্চিয়ানিটি বা যে-কোনো ধর্ম বিষয়ক হোক না কেন। এ বিষয়ে এঙ্গেলস-এর বয়ানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঈসায়ী ধর্মের আদি ইতিহাস বইয়ে বলেন- খ্রিস্টধর্ম এবং শ্রমিকদের সমাজতন্ত্র উভয়েই প্রচার করে দাসত্ব-বন্ধন আর দুর্দশা থেকে আগামী মুক্তির কথা; খ্রিস্টধর্ম এই মুক্তিকে দেখায় পলোকের জীবনে, মৃত্যুর পরে স্বর্গে। সমাজতন্ত্র এটাকে দেখায় ইহলোকে, সমাজের রূপান্তরের মাধ্যে। দুইই নির্যাতিত ও নিগৃহীত, দুইয়েরই অনুগামীরা অবজ্ঞার পাত্র এবং বহিষ্কারক আইনকানুনের অধীন।

একেরা ধর্মের, পরিবারের ও মানবজাতির শত্রু হিসেবে, আর অন্যেরা রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে, সমাজব্যাবস্থার শত্রু হিসেবে। সুতরাং মার্কসের সেই বিখ্যাত বয়ান-‘ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম’ শুধু এটুকু দিয়ে মার্কসবাদের ধর্ম সংক্রান্ত আলাপকে জাস্টিফিকেশন করা যাবে না বরং পুরো আলাপটা জানা দরকার। মার্কস বলেছেন- ধর্ম হচ্ছে নির্যাতিত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, আত্মাহীন অবস্থার আত্মা। ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম। পুরো বক্তব্যটি পড়লে কখনোই মনে হবে না যে, এই বাক্যে কার্ল মার্ক্স ধর্মকে নেতিবাচক অর্থে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এদেশীয় বাম কর্মীরা, বাম রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মকে ‘আফিম’ তুল্য মনে করে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করতে আগ্রহী। একই অবস্থানে আছেন আমাদের আলেম সমাজও। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন বামপন্থা মানেই তারা ধর্মকে ‘আফিম’ মনে করে, বামপন্থা মানেই তারা নাস্তিকতার সাথে যুক্ত সুতরাং আলেমদের একটি বড়ো অংশের মধ্যে রয়েছে ‘বামফোবিয়া’। এ বিষয়ে ফরহাদ মজহার বলেন- ধর্ম হচ্ছে জনগণের জন্য আফিম, এই তত্ত্বই মার্কসবাদের নামে এতোকাল ফেরি করা হয়েছে।

এই ধরনের স্থূল মন্তব্য প্রসঙ্গহীনভাবে সামনের কথা ও পেছনের ব্যাখ্যা কাটছাঁট করে মার্কসের লেখা বলে প্রচার ছিল সম্রাজ্যবাদী রণনীতির অংশ। মার্কসবাদীরাও সমান অপরাধী। সম্রাজ্যবাদী শক্তির দরকার ছিল ধর্মে বিশ্বাসী জনগণকে বিপ্লবী রাজনীতির বিরুদ্ধে দাড় করানোর। সেই ক্ষেত্রে স্নায়ুযুদ্ধের কালপর্বে সম্রাজ্যবাদ বিপুল ভাবে সফল হয়েছে বলা যায়। সম্রাজ্যবাদী শক্তি কমিউনিস্ট বিরোধী ধর্মতাত্ত্বিক শক্তি ও ধর্মীয় জাতিবাদীদের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলে। রসদ প্রতিপক্ষের হাতে কমিউনিস্টরা তুলে দিয়ে আমোদ বোধ করেছেন। কমিউনিস্ট মাত্রই নাস্তিক, এই প্রমানের মধ্য দিয়ে সেই আঁতাত স্নায়ু যুদ্ধের সময় অতি সহজেই গড়ে তোলা হয়েছিল এবং কমিউনিস্ট নিধনে ধর্মবাদী ও সম্রাজ্যবাদী হাত মিলিয়েছিল। এ আলোচনা শেষে বলা যায় যে, ‘মিস কমিউনিকেশন’ দু’পক্ষের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। ইসলামি ঐতিহ্যে নারী ইস্যুতে আমাদের দেশীয় প্রগতিশীল সমাজের বড়ো অংশ এবং ইসলামি ধারণা রাখা আলেম সমাজেরও বড়ো অংশ একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন বলে আমি মনে করি। এ জায়গায় ফাতিমা মের্নিসির ওমেন অ্যান্ড ইসলাম বইয়ের আলোচনায় আমিনা মহসিনের বয়ান খুব গুরুত্বপূর্ণ ।

তিনি বলেন- বইয়ের প্রারম্ভিকতায় ফাতিমা মের্নিসি একটি সূচনা মন্তব্য করেন, যেখানে তিনি প্রশ্ন তোলেন ইসলাম নারী অধিকারের বিরোধিতা করে কি না? আর সেটিই বইটির মূল বক্তব্য নির্ধারণ করে। এতে পাঠক অনুমান করতে পারেন যে পরবর্তী পৃ.গুলোতে ইসলামে নারী অধিকার সম্পর্কে অনুসন্ধানী আলোচনা করা হয়েছে। ফাতিমা নিজেই ইউরো-আমেরিকান পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে তার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, সেখানে তিনি দেখেছেন যে আধুনিক বিশ্বে সবধরনের সংস্থাই অর্থ উপার্জনকারী প্রকল্পগুলোর প্রচারের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে আসছে। এবং যেহেতু ইসলাম ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টধর্মের চেয়ে বেশি অত্যাচারী নয়, সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু গোষ্ঠী অবশ্যই থাকতে পারে, যারা নিজেদের স্বার্থেই মুসলিম সমাজে নারী অধিকারকে খর্ব করে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, যারা ইসলামে নারীর সমতা এবং পূর্ণ অধিকারের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তারা আমাদের অজ্ঞতাকেই ব্যবহার করেছে। ইবনে হিসাম, ইবনে হাজার, ইবনে সাদ ও তাবারির মতো অসংখ্য ইসলামি পণ্ডিতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, মুসলিম নারীদের অবশ্যই সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে চলা উচিত।

কেননা গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোতে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার মুসলিমদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তিনি আরও বলেন সমস্যাটি কোরান, নবী (সা.) বা তাঁর মুসলিম প্রথা নিয়ে নয়; বরং এমন একদল পুরুষ অভিজাতদের নিয়ে, যাদের সাথে নারীদের অধিকার ও স্বার্থের বিরোধ রয়েছে। আমি পূর্বেই যেটা বললাম যে ইসলামে নারী ইস্যুতে দুই ঘরানার মানুষের মধ্যেই একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে যথেষ্ট মিল আছে এবং তাদের মধ্যে একটি সারবাদি ধারণা বলবত আছে ফলে তারা কেউই এই বিষয় নিয়ে খুব বেশি আগ্রহ দেখান না। এ জায়গায় আবারও ফাতিমা মের্নিসি প্রাসঙ্গিক- মুসলিম ফান্ডামেন্টালিস্ট ও মুসলিম বামপন্থিরা-উভয়েই ভুল পথে আছে। পরের গোষ্ঠীটি মৌলিক ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়টি বুঝতে ব্যার্থ হয়েছিল, যেটি ছিল ধর্মীয় বলয় থেকে মানুষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। ফিরে আসার এই যাত্রার গুরুত্ব শুধু নারীদের পর্দায় আবৃত করাতে নয়, বরং ইসলামের বাণীটির বিপ্লবী মর্ম বোঝার জন্যও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এসকল নানাবিধ ভাবনা নিয়ে আমি নানাজনের সাথে আলাপ করি। এসকল আলাপের প্রেক্ষিতে শুরুতে আমার মনে হয়েছিল নারী সুফিদের নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

তা নিয়ে কয়েকজনের সাথে আলাপও করেছিলাম এবং তাঁরা সম্মতি জানিয়েছিলেন। নারী সুফিদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নানা সুফি-দরবেশদের নারী সম্পর্কিত ভাবনা জানার চেষ্টা করতে হয়। ফলে রুমি’র কাছে হাজিরা দেই তাঁর ভাবনা জানতে। হাতের কাছে থাকা রুমির ভাবনা সম্বলিত একটি বই ফিহি মা ফিহি এবং জাহরা তাহেরির একটি প্রবন্ধ পাঠ করে, তার আলোকে ছোটো একটি প্রবন্ধ রচনা করে কয়েকজনকে দেখাই। যার মধ্যে ছোটোভাই আরিফ রহমান একজন, যথারীতি সে লেখাটির প্রশংসা করে। মাদ্রাসা শিক্ষক নকিব ভাইকে দেখাই, তিনিও প্রশংসা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, হাল জমানার অন্যতম একজন ‘ডমিন্যান্ট ডিসকোর্স’ বিরোধী চিন্তক আজম ভাইকে দেখাই, তিনি প্রবন্ধটির সমালোচনা করেন এবং বলেন, লেখাটিতে মসনভিসহ রুমির আরও অনেক বয়ান আনা দরকার। তার পরামর্শটি আমার খুব কাজে লাগে। সেইসাথে ছোটোভাই মুন্নাও লেখাটির তীব্র সমালোচনা করে, যদিও তার সমালোচনা ছিল প্রবন্ধটির বিষয় নিয়ে নয় বরং আমার লিখতে না পারার দক্ষতা নিয়ে। পরবর্তীতে এই প্রন্ধটি ‘বুকপিডিয়া’ খ্যাত শ্রদ্ধেয় আরিফ ভাইকে দেখাই।

তিনি জানান-এটা একটা দারুণ কাজ হবে যদি আমি এই আর্টিকেলটিকে বর্ধিত করে আপাতত একটি ছোটো বইয়ের মতো করে প্রকাশ করি। সেখান থেকেই বিষয়টিকে একটি পুর্ণাঙ্গতা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কাজটি করতে গিয়ে আমি একটি দারুণ বিষয় লক্ষ্য করেছি। তাহলো, পুঁজি নামক খোদাকে সুফিরা কখনও পূজা করেননি। সেইসাথে পুঁজির জন্য বা উদ্বৃত্তের জন্য নারীকে তারা কখনও একটি পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করেননি। সম্ভবত ইসলামি ঐতিহ্যেও অর্থাৎ কোরান বা হাদিসিক বয়ানেও নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপনের নজির নেই। নারীকে ‘পণ্য’ হিসেবে উপস্থাপন অথবা ‘ফেমিনিজম’ চর্চায় এক পর্যায়ে নানা কারণে নারী ‘পণ্য’ হয়ে উঠতে পারে- এই বিষয়টি ফেমিনিস্ট অ্যাক্টিভিস্ট ও তাত্ত্বিকদের জন্য একটি বিব্রতকর জায়গা। নারীর পণ্য হয়ে ওঠার বিষয়টি নিয়ে অনেক ফেমিনিস্ট অ্যাক্টিভিস্টের মতো অনেক তাত্ত্বিকও প্রশ্ন তুলেছেন। ফেমিনিস্ট চিন্তাধারায় নারীকে পণ্য হিসেবে দেখা হয় না এটা সাধারণ সত্য। বরং নারীকে এজেন্সি, অধিকার এবং তাদের নিজস্ব জীবন গঠনের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়। ফেমিনিজমের মূল লক্ষ্য সামাজিক নিয়ম, ব্যবস্থা ও স্টেরিওটাইপগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা, সমালোচনা করা। কিন্তু এমন কিছু জায়গা তথা উদাহরণ আমাদের সামনে হাজির আছে যা নিয়ে অনেক ফেমিনিস্ট তাত্ত্বিক ও অ্যাক্টিভিস্টরা আলোচনা ও সমালোচনা করেছেন যে, কীভাবে নারীরা পণ্য না হয়ে বরং বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠবেন।

যেমন-বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র ও ম্যাগাজিনগুলোতে কীভাবে নারীদের পণ্য হিসেবে উপস্থাপন না করে বরং বস্তুনিষ্ঠ করা যায় তার উপর ফোকাস করা হয়। কিন্তু ফোকাস করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তারা ‘যৌনবস্তু’ তথা সেক্সুয়াল অবজেক্ট হিসেবে হাজির হয়ে পড়েন। এর কারণ যতটা না ফেমিনিজম চর্চা তারচেয়ে বেশি হলো পুঁজির আধিপত্য। মূলত পুঁজি বা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো নারীকে তার ঐতিহ্যগত শৈল্পিকতার সাথে উপস্থাপন না করে বরং ‘সেক্সুয়ালি’ বা ‘ওয়াইল্ডলি’ উপস্থাপন করে। ফেমিনিজম এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ফাঁদে পা দেয়। ফেমিনিজম যখন টের পায় যে তারা একটি গোলকধাঁধায় আটকে গেছে, ততক্ষণে আসলে অনেক দেরি হয়ে যায়। একারণে অনেক ফেমিনিস্ট তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলেছেন যে মিডিয়া হাউজগুলো নারীদের দেহকে অনেক ক্ষেত্রেই পণ্যায়ন করে।

এই পণ্যায়ন দিনশেষে একজন নারীকে অন্যের ভোগের সামগ্রী হিসেবে চিহ্নিত করে। বেল হুক একজন প্রমিনেন্ট ফেমিনিস্ট লেখিকা ও অ্যাক্টিভিস্ট, তিনি তার Ain’t I a Woman : Black women and Feminism এবং Feminist Theory : from Margin to Centre বইয়ে দেখিয়েছেন একটি সমাজ ও রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিকভাবে নারী-শরীরের বর্ণ কীভাবে নারীকে পণ্যায়নের দিকে ধাবিত করে। আরও একটু খোলাখুলিভাবে বলেছেন নাওমী ওলফ তার The Beauty Myth বইয়ে। সেখানে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মিডিয়া হাউজগুলোর কাছে সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড কী? তিনি তার বইয়ে নারীদের আত্নসম্মান ও সুস্থতার উপর এই ‘সৌন্দর্য বিষয়ক’ চাপের প্রভাব অন্বেষণ করেন।

Visual pleasure and Narrative Cinema বইটি লাউরা মালভির লিখিত, তিনি একজন চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক। তিনি বইটিতে আলোচনা করেছেন যে কীভাবে একটি সিনেমা প্রায়শই নারীদেরকে পুরুষ দর্শকদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হিসেবে চিত্রিত করে এবং একজন নারী তার সমাজে অন্যদের কাছে ‘সেক্সুয়াল বস্তু’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসকল তাত্ত্বিক ও অ্যাক্টিভিস্টদের নানা আলোচনা থেকে আমরা সাধারণ পাঠকেরাও বুঝতে পারি যে, ফেমিনিজম চর্চায় মৌলিক জায়গায় হয়তো নারীকে পণ্যানয়ের সুযোগ দেয় না। কিন্তু এই ‘অ্যাক্টিভিটি’ পুঁজিবাদী কাঠামোর নানা প্রতিষ্ঠানকে অনেকক্ষেত্রেই নারীকে পণ্য হিসেবে চিত্রিত করতে তাদের অজান্তেই সাহায্য করে।

সুফি ঐতিহ্যের চর্চায় বিশেষত রুমির নারী বিষয়ক ভাবনায় নারীকে পণ্যায়ন তো দূরের কথা ট্যাবুকরনেরও কোনো নজির পাওয়া যায় না। বরং বহুস্থানে রুমি নারীকে নানা কাজে জড়িয়েছেন সেটা কখনো কারো সাহায্যের জন্য, কখনো দাসীদের মুক্ত করার জন্য আবার পবিত্র সামা গানে তাদেরকে যুক্ত করেছেন অবলীলায়। পুঁজির এই বাড়বাড়ন্ত এবং সেইসাথে পুঁজি নামক খোদার পুজো করতে গিয়ে নারীনামক খোদায়ী সত্ত্বাকে ‘ট্যাবু’ বানিয়ে, ‘পণ্য’ বানিয়ে আর যাই হোক খোদার বহুত্ববাদী সৌন্দর্যের যে জগত সেই জগত নির্মিত হবে না।

সুফি দর্শন ও প্রেম : রুমি কিয়ের্কেগার্ড ও নিৎসের বয়ানে

মানুষের ভেতরের আগ্নেয়গিরি, তার মধ্যস্থিত লাভাতে ঠিক কোন ধরনের খনিজ আছে তা কে জানে। ব্যক্তি আমি ঠিক কোন নেশায় চট্টগ্রামের অজানা কোনো এক মাজারে বসে জিকির করি। ঠিক কোন আনন্দে চবি’তে গিয়ে তমাল অর্ণবদের গান শুনি! কোন ঘোরে হাঁটতে হাঁটতে মিরপুর হয়ে সংসদের দিকে চলে যাই। বন্ধু তানিমের অফিসে গিয়ে বলি, ‘দোস্ত দুপুরের খাবার খাইনি।’ আসলে এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না। গলির মধ্যে হেঁটে চলা কিশোরের শরীরে কেন জানালার কোনা থেকে ফুল এসে পড়ে-সে খবর বিজ্ঞান দিতে পারে না। যুক্তি, ইকুয়েশন দিয়ে এসব ঘটনার কোনো সমাধান হয়নি। নিৎসেরা এ কারণে মনে করেন বিজ্ঞান মানুষকে ‘আবেগবর্জিত’ ও ‘শীতল’ করে তোলে-

বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত বেশি পরিচিতি পেয়েছে মানুষকে আনন্দপ্রাপ্তির অবস্থা থেকে বঞ্চিত করে রাখার জন্য এবং মানুষকে আরও বেশি আবেগবর্জিত, শীতল কিংবা মূর্তি-স্বরূপ করে রাখার জন্য।

মুতাজিলা : ইতিহাস ও দর্শন

ইসলাম বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের ধর্ম এবং দৈনন্দিন বাস্তবতা। ভারতবর্ষে ইসলাম আগমনের পর থেকে তা এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান চর্চা, দর্শন এবং বিশ্বাসের বিষয়। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই, ইসলাম যে দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তালাশের বিষবস্তু হতে পারে— তা এখানকার প্রগতিশীল মহলের প্রধান অংশ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীরাও মনে করেন না।

একদিকে প্রগতির তথাকথিত চাপে ইসলামকে ‘সেকেলে’ ও ‘প্রাক-আধুনিক’ মনে করার চল দেখা যায়, অন্যদিকে কতগুলো অনড় ও একমুখী ধারণাকে ইসলামের নামে চালাতে দেখা যায়। অথচ ইসলাম এক বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা কিসিমের ধ্যাণধারণা, বিশ্বাস, নৈতিক ও আইনী বিষয়ের সমষ্টি। কাজেই আমরা বরাবরই চেষ্টা করেছি দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের এই প্রচণ্ড বাস্তবতার ও সেই সাথে কালচারিক ইসলামের প্রতি খানিকটা সুবিচার করতে। বর্তমান কিতাব সেই প্রয়াসেরই অংশ। ইসলাম নিয়ে যে একেবারেই কোনো আলোচনা হয় না, তা নয়। কিন্তু তার গণ্ডি ও আওতা খুবই সীমিত।

মাদ্রাসা ও অপরাপর ইসলামিক কেন্দ্রের বাইরে বৃহত্তর যে সমাজ, বিভিন্ন ছোট ছোট বুদ্ধিবৃত্তিক ব্লক তাদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না। নিঃসন্দেহে এ এক বড় কূপমন্ডুকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা। কিন্তু বুদ্ ধিবৃত্তিক ব্লকগুলোর মধ্যে আগ্রহ নেই কেন? আগ্রহ না থাকার অনেকগুলো ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। ইসলামকে এ অঞ্চলে, বিশেষত ঔপনিবেশিকতার উদরে উনিশ শতকের ‘আধুনিকায়ন’ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামকে যেভাবে দেখা হয়েছে, তার মধ্যেই এই আগ্রহহীনতার কারণটা নিহিত আছে। এটা আসলে কখনো মনে করা হয় নাই যে ইসলাম নিয়ে খুব একটা কাজ করা দরকার।

ইসলাম সম্পর্কে বেশ কয়েকটি এসেন্সিয়ালিস্ট তথা সারবাদী চিন্তাভাবনা এখানে বেশ প্রবল প্রতাপে বিরাজ করতে দেখা যায়। ইসলামপন্থী ও প্রগতিশীল— এই দুই মহলই, তাদের আপাত সব বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলামের একক ও সারবাদী বয়ান নির্মাণের ব্যাপারে তারা একমত। আমরা আসলে ঐরকম কোনো সারবাদী জায়গা থেকে ইসলাম কিংবা কোনো দার্শনিক ধারাকেই দেখি না। আমরা কোনো প্রকারের ভিত্তিবাদী জায়গা থেকে ইসলামের মূল্যায়নে আগ্রহী নই। আমরা মনেকরি কোনো আলাপই শেষ আলাপ নয় এবং প্রত্যেকটি আলাপই উঠে আসা দরকার। ইসলামের যে বিভিন্ন ফেরকা রয়েছে মুতাজিলা তার মধ্যে একটি। মুতাজিলা’র যা কথা, মুতাজিলা যা বলতে চায় ইসলামের অন্যান্য ফেরকার সাথে তার আন্তরিক যোগাযোগ ও লেনদেন হওয়া দরকার।

এমনকি মুতাজিলা’র মধ্যেও অনেক মত-দ্বিমত রয়েছে। কোনো মতই শেষ কথা নয় আবার কোনোমতই ফেলনা নয়। একটা মত ‘ভুল’ হলেও যদি সেটা সমাজে হাজির না থাকে, তাহলে তো সেটাকে না মাড়িয়ে অন্য ‘সঠিক’ মতে পৌঁছানো সম্ভব হবে না! ঐতিহাসিক সুদীপ্ত কবিরাজ তত্ত্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা কথা বলেছেন। তিনি বলছেন আমরা যে তত্ত্বগুলি পড়ি, যে তত্ত্বগুলি আমাদের কাজে লাগে সেগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে— সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের রচয়িতা বা লেখকের নিয়ত তদন্ত করা আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত না। আমরা যে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে আছি, তা মোকাবিলায় তত্ত্বকে কাজে লাগানোই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখি, যে অঞ্চলে যে ধর্মটি প্রধান সেই ধর্মকে প্রাত্যহিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দার্শনিক চর্চার মধ্যে দিয়ে সমাজের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। এটা না করলে অবশ্যই সেই ধর্ম তখন যারা চর্চা করে এবং যারা বিরোধিতা করে— দুই দিক থেকেই—এটা একটা এক্সট্রিম জায়গায় চলে যায়। সেটা না করতে হলে কেউ কোনো একটা জিনিস মানবে কি মানবে না সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আলোচনাকে গড়াতে দেয়া। এরমধ্য দিয়ে যেটা হয়, আমরা আসলে আমাদের গল্পগুলো একজন আরেকজনের কাছে হাজির করতে থাকি। এখান থেকে কে কারটা কতদূর কি নেবে না নেবে, সেটা পরের ব্যাপার। কেউই পুরোটা নিতে পারবে না আবার কেউই পুরোটা ফেলতেও পারবে না।

অনেক মানুষ কোনো বিষয় চর্চা করার মানেই হলো তার মধ্যে কিছু না কিছু মেরিট নিশ্চই আছে। তারা যা নিয়ে বিচলিত হয়েছে, তাদের সেই বিচলনের গল্পটা জানার প্রতিই আমরা আসলে আগ্রহী। বর্তমান কিতাবটি সংকলনের সিদ্ধান্তের পেছনে এটা একটা প্রধান বিবেচনা হিসেবে থেকেছে। এই সংকলন ইসলাম কিংবা মুতাজিলা সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো কথা নয়। বলা যায়, কথা শুরুর চেষ্টা মাত্র। এমন একটা জায়গা থেকে বইটিকে উদযাপন করার জন্য পাঠকদের প্রতি আমরা সনির্বদ্ধ আহবান রাখছি।

ইসলাম বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের ধর্ম এবং দৈনন্দিন বাস্তবতা। ভারতবর্ষে ইসলাম আগমনের পর থেকে তা এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান চর্চা, দর্শন এবং বিশ্বাসের বিষয়। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই, ইসলাম যে দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তালাশের বিষবস্তু হতে পারে— তা এখানকার প্রগতিশীল মহলের প্রধান অংশ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীরাও মনে করেন না। একদিকে প্রগতির তথাকথিত চাপে ইসলামকে ‘সেকেলে’ ও ‘প্রাক-আধুনিক’ মনে করার চল দেখা যায়, অন্যদিকে কতগুলো অনড় ও একমুখী ধারণাকে ইসলামের নামে চালাতে দেখা যায়। অথচ ইসলাম এক বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা কিসিমের ধ্যাণধারণা, বিশ্বাস, নৈতিক ও আইনী বিষয়ের সমষ্টি। কাজেই আমরা বরাবরই চেষ্টা করেছি দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের এই প্রচণ্ড বাস্তবতার ও সেই সাথে কালচারিক ইসলামের প্রতি খানিকটা সুবিচার করতে। বর্তমান কিতাব সেই প্রয়াসেরই অংশ।

ইসলাম নিয়ে যে একেবারেই কোনো আলোচনা হয় না, তা নয়। কিন্তু তার গণ্ডি ও আওতা খুবই সীমিত। মাদ্রাসা ও অপরাপর ইসলামিক কেন্দ্রের বাইরে বৃহত্তর যে সমাজ, বিভিন্ন ছোট ছোট বুদ্ধিবৃত্তিক ব্লক তাদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না। নিঃসন্দেহে এ এক বড় কূপমন্ডুকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ব্লকগুলোর মধ্যে আগ্রহ নেই কেন? আগ্রহ না থাকার অনেকগুলো ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। ইসলামকে এ অঞ্চলে, বিশেষত ঔপনিবেশিকতার উদরে উনিশ শতকের ‘আধুনিকায়ন’ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামকে যেভাবে দেখা হয়েছে, তার মধ্যেই এই আগ্রহহীনতার কারণটা নিহিত আছে। এটা আসলে কখনো মনে করা হয় নাই যে ইসলাম নিয়ে খুব একটা কাজ করা দরকার।

ইসলাম সম্পর্কে বেশ কয়েকটি এসেন্সিয়ালিস্ট তথা সারবাদী চিন্তাভাবনা এখানে বেশ প্রবল প্রতাপে বিরাজ করতে দেখা যায়। ইসলামপন্থী ও প্রগতিশীল— এই দুই মহলই, তাদের আপাত সব বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলামের একক ও সারবাদী বয়ান নির্মাণের ব্যাপারে তারা একমত। আমরা আসলে ঐরকম কোনো সারবাদী জায়গা থেকে ইসলাম কিংবা কোনো দার্শনিক ধারাকেই দেখি না। আমরা কোনো প্রকারের ভিত্তিবাদী জায়গা থেকে ইসলামের মূল্যায়নে আগ্রহী নই। আমরা মনেকরি কোনো আলাপই শেষ আলাপ নয় এবং প্রত্যেকটি আলাপই উঠে আসা দরকার। ইসলামের যে বিভিন্ন ফেরকা রয়েছে মুতাজিলা তার মধ্যে একটি।

মুতাজিলা’র যা কথা, মুতাজিলা যা বলতে চায় ইসলামের অন্যান্য ফেরকার সাথে তার আন্তরিক যোগাযোগ ও লেনদেন হওয়া দরকার। এমনকি মুতাজিলা’র মধ্যেও অনেক মত-দ্বিমত রয়েছে। কোনো মতই শেষ কথা নয় আবার কোনোমতই ফেলনা নয়। একটা মত ‘ভুল’ হলেও যদি সেটা সমাজে হাজির না থাকে, তাহলে তো সেটাকে না মাড়িয়ে অন্য ‘সঠিক’ মতে পৌঁছানো সম্ভব হবে না! ঐতিহাসিক সুদীপ্ত কবিরাজ তত্ত্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা কথা বলেছেন। তিনি বলছেন আমরা যে তত্ত্বগুলি পড়ি, যে তত্ত্বগুলি আমাদের কাজে লাগে সেগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে— সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের রচয়িতা বা লেখকের নিয়ত তদন্ত করা আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত না। আমরা যে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে আছি, তা মোকাবিলায় তত্ত্বকে কাজে লাগানোই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখি, যে অঞ্চলে যে ধর্মটি প্রধান সেই ধর্মকে প্রাত্যহিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দার্শনিক চর্চার মধ্যে দিয়ে সমাজের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। এটা না করলে অবশ্যই সেই ধর্ম তখন যারা চর্চা করে এবং যারা বিরোধিতা করে— দুই দিক থেকেই—এটা একটা এক্সট্রিম জায়গায় চলে যায়। সেটা না করতে হলে কেউ কোনো একটা জিনিস মানবে কি মানবে না সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আলোচনাকে গড়াতে দেয়া। এরমধ্য দিয়ে যেটা হয়, আমরা আসলে আমাদের গল্পগুলো একজন আরেকজনের কাছে হাজির করতে থাকি।

এখান থেকে কে কারটা কতদূর কি নেবে না নেবে, সেটা পরের ব্যাপার। কেউই পুরোটা নিতে পারবে না আবার কেউই পুরোটা ফেলতেও পারবে না। অনেক মানুষ কোনো বিষয় চর্চা করার মানেই হলো তার মধ্যে কিছু না কিছু মেরিট নিশ্চই আছে। তারা যা নিয়ে বিচলিত হয়েছে, তাদের সেই বিচলনের গল্পটা জানার প্রতিই আমরা আসলে আগ্রহী। বর্তমান কিতাবটি সংকলনের সিদ্ধান্তের পেছনে এটা একটা প্রধান বিবেচনা হিসেবে থেকেছে। এই সংকলন ইসলাম কিংবা মুতাজিলা সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো কথা নয়। বলা যায়, কথা শুরুর চেষ্টা মাত্র। এমন একটা জায়গা থেকে বইটিকে উদযাপন করার জন্য পাঠকদের প্রতি আমরা সনির্বদ্ধ আহবান রাখছি।