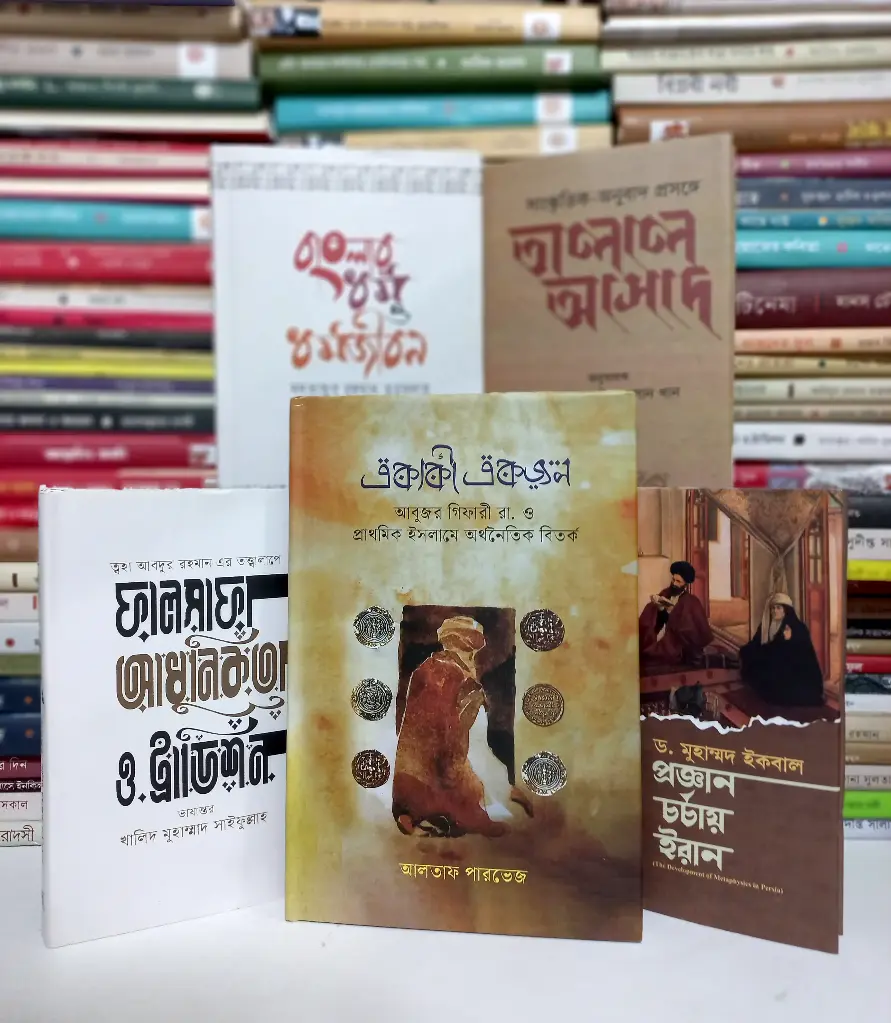

একাকী একজন

বিশ্বব্যাপী মুসলমান প্রধান সমাজে বর্তমান সময়ে ইসলামের পুনর্জাগরণের একরূপ আকুতি আছে। যার ছাপ পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক জীবনে এবং মানুষের পঠন-পাঠনেও। এখানে রাষ্ট্রনৈতিক ইসলামের অন্যতম প্রভাবশালী এক চরিত্র মাওলানা আবুল আ’লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খ্রি.)। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার উপর পড়তে এবং লিখতে গিয়ে ইসলাম বিষয়ে ভাবুকদের দুটি অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ নজরে আসে। মওদূদীর লেখনীসহ রাজনৈতিক ইসলামের প্রায় অধিকাংশ প্রভাবশালী ভাষ্যে এই ধর্মের সঙ্গে পুঁজিতন্ত্রের শক্ত বৈপরীত্যের কথা দাবি করা হয়েছে। এরকম ভাষ্যকাররা পুঁজিতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

তাঁরা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদেরও সমালোচনা করেছেন। আবার অপর একদল ভাবুক ইসলামে সাম্যবাদী ভাবাদর্শের নজিরও দেখান। শেষোক্ত ঘরানার অর্থনৈতিক চিন্তায় এমন একটা সংখ্যালঘু ভাষ্যও রয়েছে, আদিতে এই ধর্মে সমতাবাদী অর্থনৈতিক চিন্তার আধিপত্য ছিল। ক্রমে তা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। এই ভাষ্যকাররা তাঁদের আলোচনায় গুরুত্ব দিয়ে হাজির করেন হযরত আবুজর রা. এর জীবন কাহিনি এবং অর্থনৈতিক সমতাবাদের পক্ষে তাঁর ভ‚মিকার কথা। একটা ন্যায্য সমাজ গড়ার সংগ্রামে একালে পুঁজিতন্ত্র নিয়ে অনেকেই পুনর্ভাবনা করছেন। সাম্যবাদীরাও তাঁদের মতাদর্শের গত শতাব্দীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাগুলো পর্যালোচনা করছেন। পুঁজিতন্ত্র ও সামাজবাদী রাজনৈতিক-অর্থনীতির এরকম ভাবনা-পুনর্ভাবনার মাঝে অবস্থান করেও অগ্রসর একটা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়তে হলে ইসলামের অনুসারীদেরও নিশ্চয়ই নিজেদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের নির্মোহ পর্যালোচনা দরকার আছে।

বিশেষ করে এটা দেখা দরকার, ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তার উপরোক্ত দুই ধারা প্রকৃতই কী বলতে চেয়েছে? ইসলাম কি পুঁজিতন্ত্রবিরোধী অবস্থান নিয়েছিল আদিতে? কিংবা এই ধর্মের অর্থনৈতিক নীতি-আদর্শ প্রণয়নকারীদের মূলধারা কি সাম্যবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রচারকারী ছিলেন? এই দুই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের সীমিত চেষ্টা বর্তমান অনুসন্ধান।

পুরো আলোচনায় মূলত হযরত আবুজর রা.কে কেন্দ্রে রেখে প্রাথমিক ইসলামের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির ভেতর দিয়ে প্রাথমিক ইসলামের প্রকৃতিও অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সকল আলোচনাই হবে মূলত আবুজর গিফারী রা.-এর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা বুঝতে গিয়ে। এটা সবার জানা, হযরত মুহাম্মদ সা. মারা যাওয়ার সময় বিপুল সংখ্যক সাহাবা বা সহচর রেখে গেছেন। এদের মধ্যে আবুজর গিফারী রা. প্রশাসনিক বা নীতিনির্ধারণী বিবেচনায় নেতৃস্থানীয় সাহাবা ছিলেন না।

তবে ইসলামের ইতিহাসবিদদের কাছে ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গ উঠলে যে কয়জন সাহাবার নাম বেশি উচ্চারিত হয় আবুজর রা. তাঁদের একজন। তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক ইসলামে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কিছু বিতর্ক সামনে এসেছিল। সেজন্য ইসলামের ইতিহাসে তিনি এক বিশেষ চরিত্র। একই কারণে এই লেখায় আবুজর রা.কে পর্যালোচনার উপলক্ষ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে এরকম অনুসন্ধানের প্রধান সমস্যা হলো আবুজর রা. সম্পর্কে ইসলামের ইতিহাসে তথ্য-উপাত্তের বিস্ময়কর ঘাটতি আছে।

যদিও ইদানীং বিশ্বজুড়ে মুসলমান-সমাজে হযরত মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর সময়কার ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহের এক ধরনের নবতরঙ্গ চলছে, কিন্তু উপরে যেমনটি বলা হয়েছে-আবুজর রা.-এর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা শিক্ষিত মুসলমান সমাজে শক্তিশালী মিথের অতিরিক্ত বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত-মতামত আকারে হাজির নেই আজও। এটা ইসলামের ইতিহাস নথিবদ্ধ হওয়ার ঐতিহ্যে একটা দুর্বলতা হয়ে আছে। বাস্তবে ইসলামের প্রাথমিক সময় নিয়ে লিখিত ঐতিহাসিক বয়ানগুলোতে অর্থনীতির কথা বিস্ময়কর রকমে কম। এটা প্রাথমিক ইসলাম বিষয়ে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে এক চ্যালেঞ্জও বটে। যা, ইতিহাসববিদ এম. এ. সাবানের ভাষায়, অনেকটা আজকের দিনে তেল-অর্থনীতি আলাপ না করে মধ্যপ্রাচ্যকে বুঝতে চাওয়ার মতো দুরূহ অবস্থা তৈরি করে। আরব জনপদের দু’দিকে পারস্য ও বাইজেনটাইন-দুটি বিশাল সাম্রাজ্য ছিল।

তারপরও ইসলাম কীভাবে দ্রত নিজের জায়গা করে নিতে পারল এবং তার পেছনে কী ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনীতি কাজ করেছে সেটা আজও কমই খতিয়ে দেখা হয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্তে¡ও এ বিষয়ক আলোচনা এগিয়ে নেওয়া দরকার। ইসলামের ভেতর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার চিন্তা কীভাবে বিকশিত হয়েছে এবং তা কীভাবে তার রাজনৈতিক গতিপথের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটা বোঝা একালে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ প্রশ্ন আলোচনার ভেতর দিয়ে বর্তমান বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে ইসলামের অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক ধরন সম্পর্কে আমরা বাস্তবসম্মত কিছু অনুমান করতে পারব। অর্থনৈতিক নীতি-আদর্শের বিকাশ সামাজিক বাস্তবতা এবং শ্রেণিস্বার্থের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে কীভাবে এগোয় এবং সেটা আবার কীভাবে রাজনীতি ও সমাজ চিন্তাকে প্রভাবিত করে তাও বোঝা যাবে এরকম অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে। অর্থাৎ প্রাথমিক ইসলামের অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও বিতর্কের এরকম পর্যালোচনা থেকে এ কালের সমাজের অর্থনৈতিক চিন্তা ও অনুশীলনের জন্য কোনো উপাদান পাওয়া যায় কি না সেও পরোক্ষে খতিয়ে দেখা সম্ভব।

ফালসাফা, আধুনিকতা ও ট্রাডিশন

ত্বাহা আবদুর রহমান মরোক্কান চিন্তাবিদ। মুসলিম দুনিয়ায়ই নয় কেবল, বরং ইতিমধ্যে যে পশ্চিমা অ্যাকাডেমি য়ায়ও তিনি বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। তুরাস (ঐতিহ্য), আধুনিকতা, দর্শন-রাজনীতি ও আখলাক (চরিত্র) ইত্যাদি নিয়ে তাঁর পাঠ ও চিন্তার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। জ্ঞান ও চিন্তার এসব ময়দানে তিনি সমান্তরালে ভূমিকা রেখেছেন। ত্বাহা আবদুর রহমান ১৯৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমি ক শিক্ষা সম্পন্ন করে ন ‘জাদি দাহ’ শহরে । রিবাতের জামিআ মুহাম্মদ আল খামিস থেকে মাধ্যমি ক শিক্ষা সমাপ্ত করে সরব বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘দর্শন শাস্ত্রের’ ওপর গ্রাজুয়েসন লাভ করে ন। তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল দর্শন। শিক্ষ কতা জীবনে তিনি জামিআ মুহাম্মদ

আল খামিসে ‘ভাষা-দর্শন ও যুক্তিবি দ্যা’ পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন ১৯৭০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত । এছাড়াও ‘আল জামইয়্যাতুল আলামি ইয়্যা লিদ দি রাসাতিল হিজাজি ইয়্যা’-র গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও মরক্কো প্রতিনিধি ছিলেন।

বাংলার ধর্ম ও ধর্মজীবন

কৃষি সভ্যতা এবং ধর্ম বিশেষভাবে সম্পর্কিত। ভারতবর্ষে কৃষি সভ্যতার বয়স প্রায় নয় হাজার বছর। বোলান গিরিপথের ঠিক নিচে (পাকিস্তানের বালুচিস্তানের) মেহরগড়ে একদল মানুষ বসতি গড়ে তুলে কৃষি সভ্যতার সূচনা করে। সেই হিসেবে ভারতবর্ষে ধর্মজীবন নয় হাজার বছরের বেশি নয়। বাংলায় ধর্মজীবনের সূচনা আরও পরে। বাংলায় লোকজ ধর্ম এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মিথস্ক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা পায় বাঙালির ধর্মজীবন। বহু জাতি উপজাতি গোষ্ঠী ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে হাজার বছরের বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে। হাজার বছরে বাংলাদেশে বহু মত ও পথের পরিবর্তন হয়েছে। বাঙালির ধর্মজীবন বিচ্ছিন্ন কিছ নয়। বাংলাদেশে অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা হত। দেব-দেবীগুলো কখনো এক থাকেনি। তাদের রূপান্তর হয়েছে। পুরাতন দেবতার আসনে শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়েছে নতুন দেবতা। কোন দেব-দেবী অধিক মাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছে আবার কোন দেবতা হয়েছে ম্রিয়মান। গুপ্ত পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মে র বৈদি ক উপাদানের চেয়ে পৌরানিক উপকরণসমূহ বেশি প্রাধান্য পেয়েছে । বৌদ্ধ শাসকেরাও বৈদিক ও পৌরানিক হিন্দু ধর্মকে পৃষ্ঠপোষক করতেন। দেব-দেবীর মধ্যে অধিকাংশই ছিল জাদুশক্তি ও প্রজনন শক্তির প্রতীক। প্রাচীন বাংলায়, শষ্য উৎপাদন ও প্রজনন ছিল অভিন্ন।

সাংস্কৃতিক-অনুুবাদ প্রসঙ্গে তালাল আসাদ

তালাল আসাদের 'The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology' (ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানে সাংস্কৃতিক অনুবাদের ধারণা) একটি বহুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ১৯৮৬ সালে রচিত ও আসাদের Geneologies of Religion (১৯৯৩) গ্রন্থভুক্ত। প্রবন্ধটি প্রকাশের পর থেকেই নৃতত্ত¡, সংস্কৃতি ও অনুবাদ বিষয়ক গবেষকদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোর গবেষণা প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে।

প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান

বর্তমান সংস্করণ প্রসঙ্গে ইকবালের The Development of Metaphysics in Persia ১৯০৮ সালের মিউনিখের পিএইচডি থিসিসের অবলম্বনে লেখা। সে বছরই তা বই করে ছাপা হয় লন্ডনের লুজাক এন্ড কোম্পানি থেকে। পরে এটি ফারসি, উর্দু, ব্যসনিয়সহ অনেক ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইকবাল গবেষণা শুরু করেন লাহোরে প্রাচ্যবিদ টমাস অরনল্ডের সঙ্গে। সেই কাজ জার্মানি ও ইংল্যান্ডে চালু রেখে তার সমাপ্তি টানেন মিউনিখে।

ইকবালের ডক্টরেট ডিগ্রির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ফ্রিতজ হোমেল। এই বিষয়ে ইকবালের আগে কেউ ইংরেজি ভাষায় গবেষণা করেননি। গবেষণায় তিনি পারস্যের অধিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার ব্যপ্তি ইসলামপূর্ব কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত। শুরু জরথ্রুস্তবাদ থেকে বাহাই দর্শনের সূত্রপাত পর্যন্ত।

পারস্যে ইসলামের অধিবিদ্যা চর্চার বিকাশে ইসলামপূর্ব বিশ্বাস পদ্ধতির কী ভূমিকা ছিল? ইসলামের আগমনের পর গ্রিক চিন্তারই বা কোনো ভূমিকা ছিল কি? এই প্রশ্নটি ইকবালের এই বইয়ের অন্যতম একটি আলোচ্য বিষয়। ইকবালের মতে পারস্য মনন ইসলামকে তাঁদের দীর্ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সাপেক্ষে আবার বিবৃত করেছে।

ইকবাল দাবি করেন যে পারস্যের অধিবিদ্যার বিষয়গুলোর সংস্থান বাস্তবকে দ্বৈতবাদী আর একত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাঝের সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ইসলাম -পূর্ব মাজিবাদী দ্বৈতবাদ আর ইসলাম-পরবর্তি গ্রিক দ্বৈতবাদ, এই দুইয়ের সঙ্গে মোকাবিলা পারস্যের অধিবিদ্যা চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি ইকবালের প্রথম বই। তখন ইকবাল তাঁর চিন্তার মাধ্যম হিসেবে কাব্যকে আশ্রয় করেননি। বইটি পূর্ব বা পশ্চিমে কোথাও খুব বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। কিন্তু ইকবাল ইসলামি দর্শনের এমন একটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন যা ১৯৭০-এর আগে আর আলোচিত হয়নি।

দীর্ঘদিন ধরে এর একমাত্র বাঙলা অনুবাদটি গ্রন্থাকারে উপলব্ধ ছিল না। অনুবাদকের উত্তরসূরিরা সেটি প্রকাশের অনুমতি এবং অনুবাদক সম্পর্কে আলোচনা লিখে দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। সমগ্র বাংলাভাষীরা এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকবেন। সব মিলিয়ে এই বইখানি আবার ছাপারূপে হাজির হয়েছে। এতে ইকবালের বিশ্লেষণের যে মেজাজটি পাওয়া যায় তা বর্তমান সময়ের আগ্রহী চর্চাকারীদের জন্য মূল্যবান একটি উপাদান হতে পারে এতে সন্দেহ নেই। জাভেদ হুসেন মার্চ ২০২২, ঢাকা।