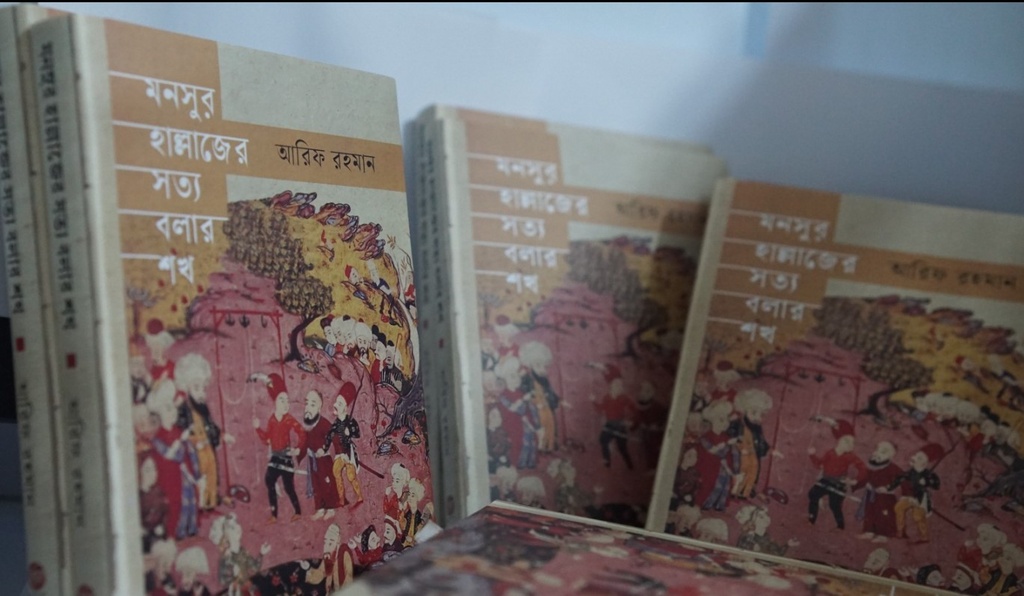

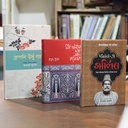

মনসুর হাল্লাজ

আমি নিজেকে নিজে সবসময় একটা কথা বলি, আরেকজনকে প্রশ্ন করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করতে শিখছি কি না। আমার নিজের ভেতরে সত্যিই উত্তরটা শোনার আকাঙ্ক্ষা আছে কি না জেনে নিয়ে তারপরে প্রশ্ন করি। কারণ বড় হতে হতে আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের করা অধিকাংশ প্রশ্ন, অধিকাংশ আলাপ কোনো উত্তর চেয়ে করা প্রশ্ন নয়। বরং অধিকাংশ প্রশ্ন মূলত নিজের ইগোকে জানান দেওয়ার একটা আওয়াজ মাত্র। সেই ইগোর একটা পোস্টমর্টাম আমি এই বইয়ে করেছি।

নতুন কিছু জানার জন্য একটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার। এমনকি একেবারে আনকোরা নতুন একটা শব্দ শিখতে গেলে আপনার হজম করতে কষ্ট হবে। আপনার একজিস্টিং ডিকশনারিতে সেই শব্দকে জায়গা দিতে হবে। জীবনের বিগত সমস্ত স্মৃতিতে নতুন এই অর্থকে বসাতে পারতে হবে। আপনি যখন নতুন কিছু জানবেন, যখন একটা নতুন তত্ত্বের সংস্পর্শে আসবেন, সেই নতুন তত্ত্ব আপনার জীবনের পূর্বতন সমস্ত বিশ্বাসকে ধরে ধরে একবার করে ভাঙবে। সমস্ত স্মৃতিকে একবার রিকনস্ট্রাক্ট করবে। এজন্য থিওরিকে লেন্সের সাথে তুলনা করা হয়।

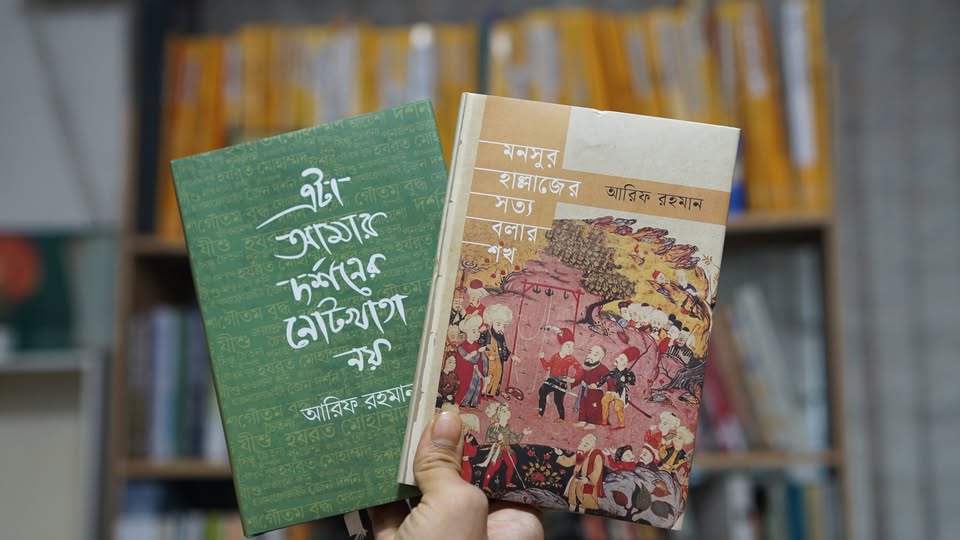

একটা লাল চশমা পরলে জগতের সবকিছু লাল হয়ে যায়। প্রতিটা তত্ত্বই একেকটা চশমা, সে কোনো একটা জায়গাকে নিয়ে থাকে না, সব বিশ্বাসকেই প্রভাবিত করে। প্রশ্ন করা জরুরি, কিন্তু নিজেকে এটা জিজ্ঞাসা করা দরকার; উত্তর প্রাপ্তির তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা আপনার কতটুকু আছে? যদি এই আকাঙ্ক্ষা নতুন তথ্য প্রসেসের অবশ্যম্ভাবী কষ্টকে অতিক্রম করবার মতো বেশি হয়, কেবল তাহলেই প্রশ্ন করুন। ‘এটা আমার দর্শনের নোটখাতা নয়’ গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব বলতে পারি আমরা এই বইটাকে। দর্শনের নোটখাতায় আমরা অসংখ্য বিষয়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছি, এই বইতে সেই ছুঁয়ে যাওয়া টপিকগুলোর কয়েকটা নিয়ে আমরা আরেকটু বিস্তারিত কথা বলার চেষ্টা করব। আমাদের এই আলাপ সামনে আরও বিস্তৃত হবে।

এবারের আলাপে আমরা ইগো, সত্তা, প্রেম, বিচ্ছেদ, অহংকার, সত্যের মতো বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দেব। আমরা ইন্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল স্কুল অফ থট আর সেমিটিক স্কুল অফ থটের বেশ কয়েকজন অবতার ও নবির সময়কালের ঘটনা প্রবাহকে লেন্সের নিচে রেখে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করব। গতবারের মতো এবারও বলতে চাই, এই বইয়ের চিন্তার জায়গাগুলো চূড়ান্ত নয়, বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আমি টুকরো টুকরো ভাবনা ডায়েরির মতো এই বইয়ে টুকে রাখছি। গত আলাপের অনেক বিষয় নিয়েই আমার ভাবনা পালটেছে, তাই এই আলাপের ক্ষেত্রেও আমি কোনো চূড়ান্ত সীমা টানতে পারছি না। এই আলাপ আমার নিজের বোঝাপড়ার আলাপ। অনেকগুলো বিষয় কভার করতে গিয়ে হয়তো খুব ছোট পরিসরে আলাপ করেছি, যেসব আলাপ আরও বিস্তৃত আকারে হওয়ার দাবি রাখে। তবু আমি মনে করি চিন্তার

এটা আমার দর্শনের নোটখাতা নয়

এই কিতাব আসলে একজন এক্টিভিস্টের ব্যক্তিগত ও সামূহিক সফরের ফসল; অথবা চিন্তাচর্চার সক্রিয়তার ফসল। লেখকের পুরনো বৌদ্ধিক অবস্থানের সাথে নতুন চিন্তার ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও মিলমিশ পাঠককে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ধর্ম ও দর্শন পাঠে লেখক বারেবারে নিজেকে যেমন পরখ করে দেখছিলেন, তেমনি একজন এক্টিভিস্ট ও লেখক যে তরিকায় বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে চান সেটার উর্বর জমিনও হয়ে উঠেছিল তার পাঠ। তবে যে ধর্ম ও/অথবা দর্শনের কান্ধে সওয়ার হয়েছিলেন সেটা আদতে প্রাচ্যের। পশ্চিমা নীতি/দর্শনের সাথে তার বিরোধ নেই, কিন্তু প্রাচ্যের প্রতি তার আগ্রহ নিজের জমিনে দৃঢ় পায়ে দাঁড়ানোর বাসনা থেকে। লেখক যে জনগোষ্ঠীর সাথে দিনগুজরান, তাদেরকে আরও ভালো করে বুঝতে চান; তাদের সম্ভাবনাকে ধারণ করতে চান, তেমনি সীমাবদ্ধতাগুলোর হদিস নিতে চান। বোঝা যায়, এ সফর মাত্র শুরু হলো।

এই কিতাব আসলে একজন এক্টিভিস্টের ব্যক্তিগত ও সামূহিক সফরের ফসল; অথবা চিন্তাচর্চার সক্রিয়তার ফসল। লেখকের পুরনো বৌদ্ধিক অবস্থানের সাথে নতুন চিন্তার ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও মিলমিশ পাঠককে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ধর্ম ও দর্শন পাঠে লেখক বারেবারে নিজেকে যেমন পরখ করে দেখছিলেন, তেমনি একজন এক্টিভিস্ট ও লেখক যে তরিকায় বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকর মোকাবিলা করতে চান সেটার উর্বর জমিনও হয়ে উঠেছিল তার পাঠ। তবে যে ধর্ম ও/অথবা দর্শনের কান্ধে সওয়ার হয়েছিলেন সেটা আদতে প্রাচ্যের। পশ্চিমা নীতি/দর্শনের সাথে তার বিরোধ নেই, কিন্তু প্রাচ্যের প্রতি তার আগ্রহ নিজের জমিনে দৃঢ় পায়ে দাঁড়ানোর বাসনা থেকে। লেখক যে জনগোষ্ঠীর সাথে দিনগুজরান, তাদেরকে আরও ভালো করে বুঝতে চান; তাদের সম্ভাবনাকে ধারণ করতে চান, তেমনি সীমাবদ্ধতাগুলোর হদিস নিতে চান। বোঝা যায়, এ সফর মাত্র শুরু হলো।