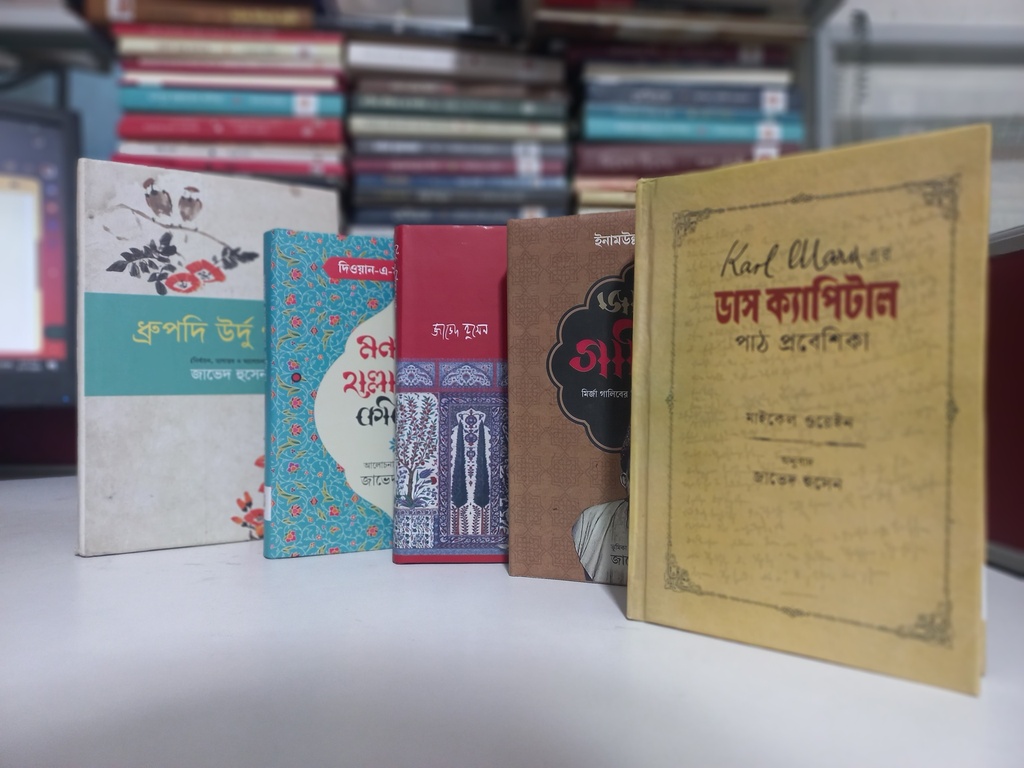

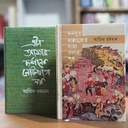

মির্জা গালিবের সাথে আরও কয়েকজন

ভজন সাধন আমাতে নাই কেবল মহৎ নামের দেই গো দোহাই যিনি লেখেন লেখা কি তাঁর একার? যিনি পড়েন তিনিও কি কেবল অন্যের লেখাই পড়েন? এই দুই পক্ষের কেউই একা তাদের কাজ সারতে পারেন না। লেখক তার জন্মের আগে থেকেই বহাল একটা দুনিয়ায় বাস করেন, লেখেন। পাঠকও তেমন দুনিয়াতে পড়েন, লেখার অর্থ দাঁড় করান। এই দুনিয়া একটু একটু করে গড়ে উঠেছে। এই দুই দুনিয়ার একটা ইতিহাস আছে। দুই পক্ষেরই এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখা দরকার। যারা এই ব্যাপার খেয়াল রাখেন আর যারা রাখেন না তাদের বাস একই সময়ে দুই ভিন্ন দুনিয়ায়। এই দুনিয়া গড়ে উঠতে উঠতে কথা বলে কবিদের কণ্ঠে।

এই বইজুড়ে এমনই সব মহৎ কবিদের নামের স্মরণ মাত্র। সঙ্গে অন্যরাও আছেন। তাঁরা কেউ বহু শত বছর আগের। কেউ আমাদের সমকালের। কেউ ছিলেন পারস্যে, দিল্লিতে। কেউ এখনো আমাদের বাংলাদেশে বেঁচে আছেন কোনো বিগত মহিমার স্মৃতি-প্রদীপ হয়ে। তাঁদের একসূত্রে বেঁধেছে ভাষা—সেই ভাষার কবিতা, গল্প। একটা জমজমাট আসর থেকে তুলে আনা এইসব উপহার। উপহারগুলো ভিন ভাষার, সংস্কৃতির। তবে ভাষা আর সংস্কৃতি অপরের হলেই ভিন্নতা বোঝাবে এমন স্থুলর ভাবনার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। জগতকে দেখার অনেক দৃষ্টি গড়ে উঠেছে এই একই পৃথিবীতে একই কালে। বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রকম লেনদেনের বোঝাপড়া থেকে এদের জন্ম।

এর মাঝে একই দুনিয়ায় মানুষের বহু রঙে মানুষের ব েড়ে উঠার গল্প আছে। সেই বৈচিত্র্য মানুষের একে অপরের কাছে পর হয়ে উঠার উপাদান তো হওয়ার কথা নয়। এক ফুলে ফুলবাগান হয় না। মওলানা রুমি যেমন বলেন: প্রতিটি ফুলের রঙ ও গন্ধ ভিন্ন (হর রংগ ও বুয়ে গুল দিগরস্ত) এখন ঘটনা হলো এই যে, দুনিয়াজুড়ে এখন যে রাষ্ট্র আর শাসনের কায়দা-কানুন সেগুলো এই বৈচিত্র্যকে ভিন্নতা আর পর করে ভাবানোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই উপমহাদেশে ভিন্নতার বৈশিষ্ট্যকে, অপরকে ঘৃণা আর দ্বেষের খুঁটি বানিয়ে গড়ে উঠেছে জাতিরাষ্ট্রের কাঠামো। অপরকে ঘৃণাই এখানে নিজের পরিচয় দাঁড় করানোর সম্বল। এই ব্যাপারগুলোকে এই রাষ্ট্র আর তাদের হাতে গড়ে উঠা সমাজ যত্ন করে টিকিয়ে রাখে। দরকার মতো একে আরও উশকে দেয়। এই দেশ শুধু গরিবের।

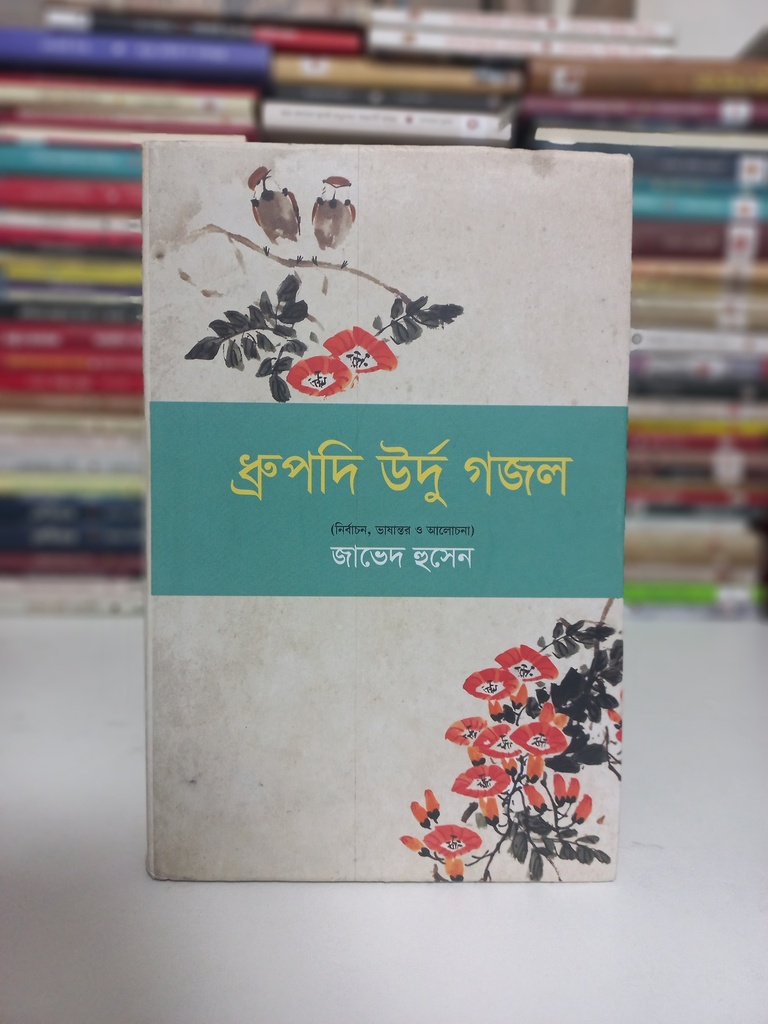

ধ্রুপদি উর্দু গজল

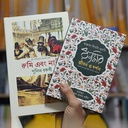

এই সংকলন প্রসঙ্গে আজ আমার যা বৃত্তান্ত কাল তারই পৃথিবীতে গল্পকথা হবে আজ জো সরগুযস্ত হ্যায় আপনি কাল উসিকি কাহানিয়াঁ বনেগি নির্দোষ পাঠ বলতে কিছু নেই। ভারতীয় উপমহাদেশে বিদ্যমান দাপুটে প্রায় সকল পাঠ হচ্ছে বিস্মৃতির পাঠ। এই সকল পাঠ নির্ধারিত হয় অন্য কোনো পাঠকে ভুলিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে। ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র ও সামাজিক বহাল সংগঠনের ধরনের সঙ্গে এখানকার ভাষাগুলোর নিবিড় সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক হচ্ছে এক ভাষার সঙ্গে আরেক ভাষার বৈরিতার, পর করে রাখার। এই ইতিহাস হচ্ছে বিজয়ীদের ইতিহাস। যারা ভাষা সৃষ্টি করেন সেই সাধারণ মানুষের ইতিহাস এ নয়।

কারণ ইতিহাসের আসল স্রষ্টা এই সাধারণ মানুষ এখনো চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হননি। তারা এখনো মানুষের ইতিহাস লেখার সুযোগ পাননি। এর আগ পর্যন্ত বর্তমানে বিজয়ী যারা আছেন তাদের পাঠের সামনে বিকল্প পাথ হাজির করা একটা জরুরি কাজ। সে কাজ নির্দোষ না হওয়ার দোষে দোষী। এই সংকলন তৈরি করার সময় এই কথা মনে রাখা হয়েছে। পাঠ যারা করবেন তাদের ভাবনা জগতেও কিছু তৈরি করা ছবি আছে। সেগুলো অনেকাংশে নাড়া দেবে এই সংকলন। এই সংকলন উর্দু ভাষার প্রথম থেকে সর্বশেষ নির্বাচিত ধ্রুপদি গজল কবিদের গজলের প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন। উর্দুর প্রথম কবি হিসেবে খ্যাত আমির খসরু এখানে আছেন। শেষ হয়েছে তিনজন কবিদের গজল দিয়ে যাদের সময়ে অনেক কবিতার যুগ অবিসম্বাদিত রূপে শুরু হয়ে গেছে।

এই কবিরা সেই সময়েও ধ্রুপদি ধারায় কবিতা লিখে গেছেন এবং অত্যন্ত সফলভাবে গজলকে কেন্দ্র করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছেন। তাই তাঁরা এই সংকলনে স্থান পেয়েছেন। সমকালে প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের সময় গজল আদৌ আর কবিতার প্রাসঙ্গিক রূপ হতে পারে কি না তা নিয়ে প্রবল বিতর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু ফয়েজের মতো কবিরা যে গজলকে নতুন সময়ের কথা বলার উপযুক্ত করেছিলেন তাতে এই তিন কবির বড় ভূমিকা ছিল। এই বিচারে আধুনিক কালে কাব্যজীবন কাটানো এই কবিদের স্থান দেয়া হয়েছে। ধ্রুপদি কালের অনেক বিখ্যাত কিছু কবিদের কবিতা না পেয়ে পাঠক আশ্চর্য হবেন না। যেমন নজির আকবরাবাদী, আনিস বা দবির। এরা মূলত গজলের কবি নন। গজলের জন্য তাঁরা কেউ বিখ্যাত হননি। সংকলনের গজলগুলোর বাংলা লিপিতে মূল উর্দু উচ্চারণ দেয়া আছে, সঙ্গে বাংলা অনুবাদ। অনুবাদগুলো করা হয়েছে গদ্যে। এতে কাব্যরূপ দেয়ার কোনো সচেতন প্রয়াস নেই। অনুবাদক মনে করেন যে কোনো প্রয়োজনীয় টেক্সটের অনুবাদ একাধিক অনুবাদকের হাতে একাধিক জায়গা থেকে অনুদিত হওয়া দরকার।

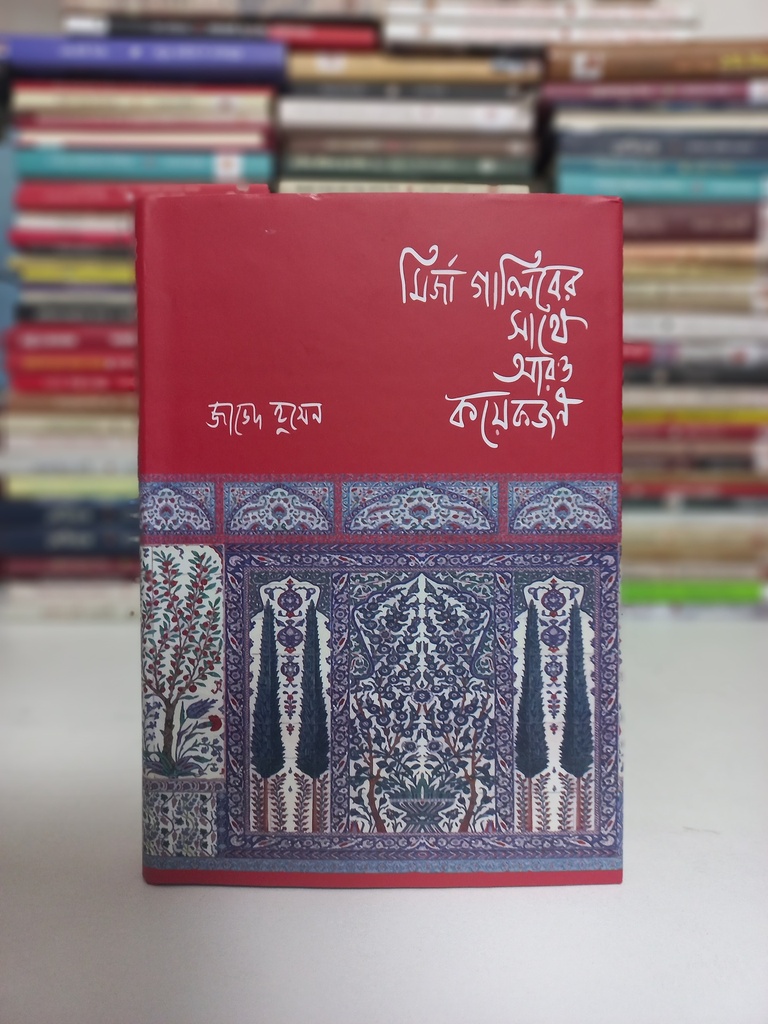

জান এ গালিব

উর্দু কবিতায় আক্ষেপের পাল্লাটাই ভারী। ‘গজল’ শব্দটির অর্থের দিকেই দেখুন। এর মূল এসেছে আরবি ‘তাগুযুল’ থেকে। তার আবার উৎস মরুভূমির ঊষর বিরাণ প্রান্তরে চরে বেড়ানো মায়াবী চোখের হরিণ, যার আরবি নাম ‘গাযালা’। তাড়া খেয়ে দিগ্বিদিক ছুটে যখন সে কোণঠাসা, যখন সে বুঝতে পারে পালাবার পথ বা আশা নেই-তখন তার বুক চিরে যে আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে, শব্দগতভাবে তাকেই বলে ‘গজল’।

উর্দু-ফারসি কাব্য ঠিকুজি ঘাঁটলে আরবি ঐতিহ্যে গিয়ে ঠেকে। তাদের থেকে সহজ, প্রাণস্ফূর্ত মরু বাতাসের অস্থিরতাটুকুআপন করে নিল ফারসি কবিতা। কিন্তু বেদুইনদের হাতে অধিকৃত হলেও হাজার চারেক বছরের পুরোনো সভ্যতার গর্বছিল ইরানিদের বুকে। ক্লান্ত, দূর প্রাণাগত কিন্তু ঐতিহ্যগর্বী ফারসি কবিতায় তাই নিজ ভাষার ছিন্ন তারের বেদনা বেজেছে।

সে বেদনার ভাষা তো মধুর হবেই। না পাওয়ার আনন্দ তো সে-ই সাজিয়ে নেয়, যে হারিয়েছে অনেক। উর্দু ভাষার প্রথম কবি আমির খসরুর কবিতায় অপরিণত উর্দুতে ই তাই পরিণত বেদনার প্রকাশ ঘটে। কবি গেছেন দিল্লি থেকে দূরে, ফিরে দেখেন তাঁর পীর ও মুর্শিদ নিজামউদ্দিন আউলিয়া গত হয়েছেন। গালিব বলতেন, ‘আর্তনাদে কোনও সুর থাকে না’।