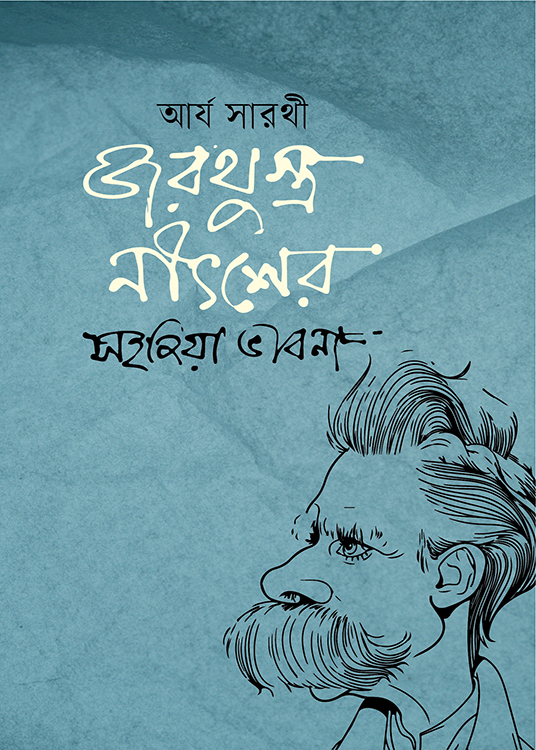

লিখতে আমি মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিন সময় নিয়েছি। লিখতে বসেছি হয়তো সর্বোচ্চ ২০ দিন। দীর্ঘদিন ধরে চিন্তাভাবনা করা ও একটা ঠিকঠাক পথ বের করা ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য। নীৎশে ও নীৎশের জরথুস্ত্রের প্রতি আমার আগ্রহ বহুদিনের। তবে যতদিন পর্যন্ত তাঁদের সম্পর্কে বিশ্লেষণ একটা স্তর অবধি যায়নি, ততদিন পর্যন্ত একটা অক্ষরও লিখিনি। কমপক্ষে দেড় বছর শুধু বিচার-বিশ্লেষণ করেছি, বিভিন্ন বইপত্র পড়েছি ও নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করেছি। এর মাঝে অন্য অনেক বিষয়ে ভেবেছি ও লিখেছি। এমনি করেই চলছিল। হঠাৎ করেই গত বছরে (১৪৩০ বঙ্গাব্দে) মাঘ মাসের শেষ হতে চলেছে এমন এক দিনে নিশ্চিত হলাম আমি লেখার জন্য তৈরি। লেখা শুরু করলাম। এমনকি, অনলাইনে কথাও বললাম নীৎশের জরথুস্ত্র নিয়ে।

প্রকৃতপক্ষে, পরম সত্যকে বাহ্যিক কোনো মাধ্যমে আবদ্ধ বিষয় হিসেবে ধরা যায় না। এমনকি, বাহ্যিক কোনো কর্মের সাথে সংযুক্ত বিষয় হিসেবে ধরা যায় না। তবে, আমরা এমন ধরাধরি হরহামেশা করি। এই যে প্রতিনিয়ত ধরে নেওয়া ও তাতেই আবিষ্ট হওয়া-এর নাম অজ্ঞান। জরথুস্ত্র এই অজ্ঞানকে জ্ঞানের আলো দ্বারা সরিয়ে দেন। আমরা নিজেদের মধ্যে থাকা অনন্ত সম্ভাবনার খবর রাখি না। আমাদের হৃদি রত্নাকরে কত মণি-মুক্তা পড়ে আছে অথচ আমরা বাইরে খুঁজে মরছি। জরথুস্ত্র আমাদের এই ভুলভাল কাজ থেকে সরিয়ে আনেন। জরথুস্ত্র আমাদের সত্তার গহিনে যেতে সাহায্য করেন। আমরা জরথুস্ত্রের কৃপায় আত্মদর্শন করতে পারি। এই যে গহিনে যাওয়া, আত্মদর্শন করা-নীৎশে একে নাম দিয়েছেন ‘মহামানব হওয়া’। নীৎশে জরথুস্ত্রের উপযুক্ত আধার বিধায় জরথুস্ত্র নীৎশের মাধ্যমে আবার কথা বলেছেন। হয়তো হাজার বছর আগে একবার বলেছিলেন। এখন সময় বদলেছে। তাই এবার নীৎশের সাহায্য নিয়েছেন। মহাপুরুষকে মৃত ধরা যায় না। মহাপুরুষ সবসময় বর্তমান। আমরাও জরথুস্ত্রকে বর্তমান ধরেই অগ্রসর হয়েছি। আমাদের দেখতে অসুবিধা হচ্ছে কারণ আমরা দেখছি চর্মচক্ষু দিয়ে। নীৎশে অন্তরের চোখ দিয়ে জরথুস্ত্রকে দর্শন করেছিলেন।

আমরা নীৎশের রচনা পাঠে বুঝতে পারি, জরথুস্ত্র ছিলেন নীৎশের চেতনার পরিশুদ্ধ রূপের প্রতীক। জীবনের শুরু থেকে নীৎশে জরথুস্ত্রকে আপন করে নিয়েছিলেন। জরথুস্ত্র সত্যের যে আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন নীৎশে তাতে নিজেকে করেছেন আলোকিত। নীৎশে যে পরিমণ্ডলে বড়ো হয়েছেন সে পরিমণ্ডলের ত্রুটিগুলো খুব সহজেই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। তথাকথিত আধুনিকতা, প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতি আবেগ, রিলিজিয়ন (আইন-কানুন, বিধি, আচার ইত্যাদি) ও নানা ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ তাঁকে নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। এক পর্যায়ে তিনি খুঁজে পান জরথুস্ত্রকে। চেতনার যে শুদ্ধ বা সর্বোচ্চ অবস্থানে মহাপুরুষ জরথুস্ত্র বাস করতেন সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সকলকে। নীৎশে সে আহবানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেছেন জরথুস্ত্রের হাত ধরে। নীৎশে অনেক অল্পবয়সে নিজের হৃদয় কন্দরে দর্শন পেয়েছিলেন জরথুস্ত্রের। তাই বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে এগিয়ে গেছেন জরথুস্ত্র নামক আলোর পথ ধরে।

আমার কাছে কেন যেন নীৎশে বেশ ভিন্নভাবে ধরা দিয়েছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি একজন রহস্যবাদী দার্শনিক। আমার আরও মনে হয়েছে, তিনি ইচ্ছা করে নিজের স্বরূপ লুকিয়ে রেখেছেন। আমি যখন জরথুস্ত্র বললেন বইটা পড়েছি, তখন প্রতি পদে উপনিষদ ও গীতার কথা মনে পড়েছে। লোকে বলে নীৎশে উগ্র। অথচ আমাদের দেশে কতশত সাধক আজও উগ্রতার ছদ্মবেশ ধরেন। আমরা আজও সাধকদের খেপা বলি। এঁরা পাগলামি করেন, নগ্ন হয়ে ঘোরেন, উগ্রতা প্রদর্শন করেন-আবার বিশাল বিশাল দর্শনশাস্ত্র ২/৪ লাইনে বলে দেন। আমি যখন নীৎশের লেখালেখির সাথে পরিচিত হলাম, তখন তাঁর সাথে এই গুপ্ত সাধক বা ‘পাগল’-দের মিল খুঁজে পেলাম। কিছুটা স্বেচ্ছায় ও কিছুটা পরিস্থিতির প্রভাবে এঁরা ‘পাগল’ হন। নীৎশেকে এর চেয়ে ভিন্ন ভাবার সুযোগ কম বলেই আমার মত। কেউ কেউ নিহিলিজম দিয়ে নীৎশেকে বিচার করে। নীৎশের সাথে নিহিলিজমের সম্পর্ক আছে। তবে সেই সম্পর্ক আমরা যেমনভাবে দেখতে অভ্যস্ত তেমনভাবে নেই। নীৎশের সাথে সম্পর্ক আছে অন্তর্দৃষ্টির প্রেক্ষিতে। নিহিলিজমের দ্বারা নীৎশে গভীর জীবনবোধকে আমাদের সামনে এনেছেন। নীৎশে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমরা যেভাবে সবকিছুতে আমাদের মতো কার্যকারণ সম্পর্ক তৈরি করি সেভাবে প্রজ্ঞার অভিযাত্রা অসম্ভব। প্রজ্ঞার অভিযাত্রা সম্ভব সরল ও সহজ পথে।

জীবনের কাল্পনিক লক্ষ্য ও অর্থ না খুঁজে আমরা যখন সহজ অভিব্যক্তি খুঁজতে চেষ্টা করব, তখন আমাদের জীবন সুন্দর হবে ও আমাদের প্রকৃত উন্নতি হবে। এই সোজা জিনিস আমরা না বুঝে ধ্বংসবাদের প্রবক্তা বানিয়েছি নীৎশেকে। নীৎশের পদ্ধতি হলো হেঁয়ালির ছলে তত্ত্ব প্রকাশ করা। তিনি হেঁয়ালি করে কথা বলেছেন। অথচ লোকেরা কত ভয়াবহ সব অভিধা দিলো নীৎশেকে। একেই বুঝি বলে আক্ষরিকতার বিপদ বা আক্ষরিকতার কালিমা। কালিমা লেপনের বিপদ আঁচ করেই হয়তো নীৎশে জরথুস্ত্রের শরণ নিয়েছিলেন। যার ফলে জরথুস্ত্র বললেন নীৎশের পক্ষ নিয়ে। কালের আদালতে জরথুস্ত্র হলেন নীৎশের অধিবক্তা বা উকিল।

জরথুস্ত্র নীৎশের কথা বলেন ও নীৎশে জরথুস্ত্রের। বড়ো আজব রসায়ন। মাঝখানে ২৫০০ বছরের বেশি ব্যবধান হলেও কিছু আসে যায় না। দুজনের সারকথা একই। এই যে পরিদৃশ্যমান দ্বান্দ্বিক পরিবেশ, যা দেখে আমরা সবসময় দ্বিধাগ্রস্ত থাকি, এর অন্তরালে যেতে হবে। অন্তরালে যাওয়ার রহস্য কী? যে অব্যক্ত পরম সত্য লুকিয়ে আছে তাকে দর্শন করা ও বাহ্য-অভ্যন্তরের দ্বন্দ্বকে খেলা হিসেবে বিবেচনা করে নির্মল চিত্তে খেলার আনন্দ নেওয়া। দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের অন্তরালে থাকা দ্বন্দ্বহীন অবস্থা কোনও পরস্পরবিরোধী ব্যাপার নয়। প্রকৃতিতে সবকিছু প্রকাশিত হবে বৈচিত্র্য নিয়ে। এটা একটা খেলা। যখন খেলতে মন চাইবে তখন খেলায় অংশগ্রহণ করব, আর যখন মন চাইবে না তখন চুপচাপ বসে দেখব। এর মধ্যে বিরোধ দেখলেই অসুবিধা। প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে আটকে যায়। কেউ খেলতেই থাকে আর কেউ দেখতেই থাকে। এটাই বন্ধন। যে স্বেচ্ছায় দুটোই করতে পারে সে মুক্ত। সে পারে আনন্দে থাকতে। সে শুধু রস আস্বাদনে মগ্ন থাকে। এটাই জরথুস্ত্রের পথ। শুধু জরথুস্ত্রের পথ বললেও ঠিক হয় না। এটা নীৎশেরও পথ।

পরম সত্য সর্বত্র লুকিয়ে আছে। আসলে ব্যাপারটা চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না বলেই মনেহয় লুকিয়ে আছে। সব আছে সামনেই। আমরা মূঢ়তাবশত সেই পরম সত্যকে দূরের কিছু মনে করি। তাই বারবার অনেক যত্ন করে সত্যকে এই জগতের বাইরে পাঠিয়ে দিই। এতেই বাড়ে গোলযোগ। জরথুস্ত্র এই সমস্যা ভালোভাবে ধরতে পেরেছিলেন। নীৎশে তাই বারবার জরথুস্ত্রের মুখ দিয়ে ভর্ৎসনা করছেন তাদের, যারা বিভ্রান্ত মানুষকে আরও বিভ্রান্ত করে। মানুষ যাতে ঠিক পথে থাকে, তাই বারবার আনন্দকে গুরুত্ব দিয়েছেন নীৎশে। আনন্দ হলো সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বের বিষয়। জীবনের সারভাগ যে রস তা গ্রহণ করলেই হওয়া যায় রসিক। যে রসিক হতে পারে সে আনন্দে থাকতে পারে। নীৎশে বলিষ্ঠভাবে এই ব্যাপারটা উল্লেখ করেছেন। জরথুস্ত্র রস আস্বাদন করাতেই এসেছিলেন। যখন মানুষ তাতে বাধা দিলো বা ভুলে গেল, তখন তিনি নীৎশের মতো এক খেপা সন্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হলেন। নতুনভাবে বললেন তাঁর পুরাতন কথা। এভাবেই কালে কালে মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হন বিভিন্ন উপযুক্ত মানুষের হৃদয়ে।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনচক্র ও সমাজচক্র দুটোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের বিকাশের পথে বড়ো বাধা। কারণ কী? কারণ হলো অজ্ঞান। অজ্ঞান আমাদের কাছে ‘স্বাভাবিক’ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তাই যুগে যুগে জরথুস্ত্রকে আসতে হয় সত্য প্রচারে। জরথুস্ত্র আমাদের মধ্যে বাস করেই সত্যদর্শন করেন ও আমাদের বোধসম্পন্ন হওয়ার আহবান জানান। জরথুস্ত্র সমদর্শী ছিলেন। জীবনের স্রোতে ভেসে থেকে অহিংস হওয়ার প্রকৃত পথ তিনি দেখিয়েছেন। জরথুস্ত্র শুধু একবার পথ দেখিয়েছেন এমন ভাবা ভুল। নীৎশের লেখা পড়লে এই ধারণা দৃঢ় হয় যে, তিনি এখনো পথ দেখাচ্ছেন। জরথুস্ত্র জগতের দুঃখ হরণের জন্য আত্মনিবেদিত। ধর্মের পথ তাঁর কাছে মানবতা ও উন্নয়নের পথ। তাই ধর্মের নামে যত অধর্ম প্রচলিত আছে সেগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন নীৎশের মাধ্যমে। জরথুস্ত্র আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবও নয়, নয় কল্পনা। বাস্তব ও কল্পনার মধ্যবিন্দুর নাম জরথুস্ত্র। এই মধ্যবিন্দুর আরেক নাম ‘আমি’। ‘আমি’-তে যে মনোযোগী হয় সে জীবনের সারকে দেখে, রস আস্বাদন করে। সে রসই জরথুস্ত্র। খেপা নীৎশে কত সহজে এই সত্য উপলব্ধি করলেন। তিনি সারাটা জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, জরথুস্ত্র জীবনের সহজভাবের আরেক নাম। এই সহজভাব কল্পনাও নয় আবার বাস্তবও নয়। কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যবিন্দু। সাধারণ মানুষ কে কী ভাবল- তাতে নীৎশের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। নীৎশে সজ্ঞানে নিজের জীবনযাপনের সাথে তাঁর ইষ্টদেবতা জরথুস্ত্রকে যুক্ত করেছিলেন। দিনশেষে নীৎশের কাছে ইষ্টদেবতা জরথুস্ত্র হয়ে ওঠেন আপন জন।

এতকিছুর পর একটা কথা পরিষ্কার করে না বললে বড়ো অন্যায় হয়ে যাবে, সেটা হলো আমার লেখার রহস্য কী? আমি লিখেছি জীবনের অন্তর্নিহিত আনন্দের খোঁজ করতে গিয়ে; লিখেছি রসের সাগরে ডুব দিতে গিয়ে। এই কাজে একবারও নীৎশে ও জরথুস্ত্রকে অচেনা মনে হয়নি; মনে হয়নি পর। খুব কাছের; একেবারে আপনজন হিসেবেই দেখেছি। আমি বলব: আপনারাও আপন করে নিন। আমার এই লেখা কতটা ভালো বা মন্দ সেটা আমার কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আশাকরি আপনারাও এই ব্যাপারে গুরুত্ব দেবেন না। আমার লেখা পড়ে নীৎশে ও জরথুস্ত্রকে অভিভাবক, গুরু, বন্ধু ও ভাই জাতীয় খুব কাছের কেউ মনে হলো কি না সেটাই আসল কথা। আমার লেখার লক্ষ্যও তাই। আমার লেখা পড়ে আপনাদের যদি এঁদের সাথে খেলতে, কথা বলতে ও একসাথে পথ চলতে ইচ্ছা হয় তবে জানব আমি সফল হয়েছি। পরিশেষে, আমি হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে সেইসব মহান ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই যাঁরা আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদান করেন ও আমার পাশে থাকেন। তাঁদের উৎসাহ ও সহায়তা ছাড়া এই লেখা কখনো আলোর মুখ দেখত না।

আর্য সারথী

২৯ পৌষ ১৪৩