উনিশ শতকের জার্মান বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির ধারায় ইওরোপ তথা সমস্ত পৃথিবীর আজকে পর্যন্ত অমিমাংসিত একটা প্রশ্ন আবারও সামনে চলে আসে- ইহুদি প্রশ্ন! পৃথিবীর দেশে দেশে ইহুদিদের সাথে খৃষ্টানদের ধর্মীয় বৈরিতার তো একটা খুব ধর্মতাত্ত্বিক রুপ আমরা দেখি, এর চাইতেও বড় বিপদজনক বৈরিতা ছিলো মুলত অর্থনৈতিক। সমস্ত ইওরোপের সুদের কারবার সহ বেশিরভাগ ব্যবসাবানিজ্য একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো, ফলে ইওরোপজুড়ে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ইহুদিবাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলো, অথচ সামাজিকভাবে ইহুদিরা সবচাইতে নিপীড়িত জাতি হিসাবে হাজার বছর ধরে ইওরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে টিকে ছিলেন। এইযে সামাজিকভাবে নিগৃহীত অথচ অর্থনৈতিক ক্ষমতায় সমস্ত ইওরোপের ভাগ্যবিধাতা বনে যাওয়া- সামাজিক আর অর্থনৈতিক অবস্থার এমন বৈপরিত্যের মধ্যে বাস করা ইহুদিরা মুলত একটা সামাজিক তোপের মুখে ছিলেন, সেই তোপ জনপরিসরে এসে ধর্মীয় বিরোধে রুপ নেয়।

যেহেতু আপাতদৃষ্টে বিষয়টাকে ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধ মনে হয়, সেহেতু ব্রুনো বাউয়ের এসে দুই প্রস্থ প্রস্তাব হাজির করান- প্রথমত ইহুদি খৃষ্টান নির্বিশেষে সমস্ত মানবজাতিকে তাদের ধর্ম ছেড়ে দিতে হবে, এবং রাষ্ট্র কোনও বিশেষ ধর্মের পক্ষপাত করবেনা। বাউয়েরের হিসাবে, রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্র তার ধর্ম ছেড়ে দিলেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ধর্ম নাই হয়ে যাবে,সেক্ষেত্রে অবশ্য মানুষের থেকেও সহযোগীতা চান বাউয়ের- মানুষও যেন নির্বিবাদে তাদের ধর্মটা ছেড়ে দেয়- আর মানুষ তাদের ধর্ম ছেড়ে দিলেই আর ইহুদি খৃষ্টান বিরোধ তো থাকবেই না, সারা বিশ্বেই সার্বজনীনভাবে মানুষের রাজনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত হবে। এইদিক থেকে ইহুদি প্রশ্নের একটা সার্বজনীন মাহাত্ম্য আছে।

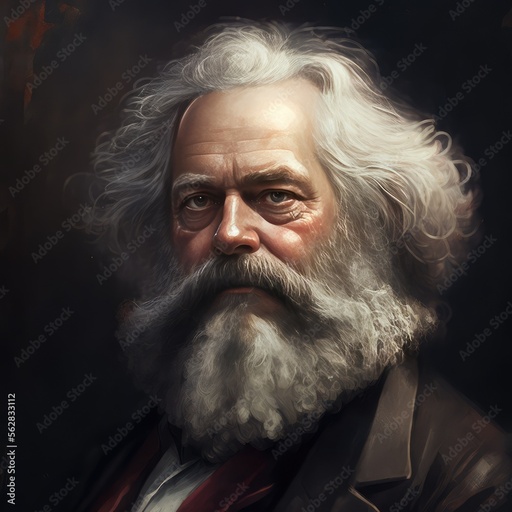

এই যুক্তি প্রাথমিকভাবে অত্যন্ত চমকপ্রদ মনে হলেও ছাব্বিশ বছর বয়সী কার্ল মার্কস অত্যন্ত তীক্ষ্মতার সাথে ধরে ফেলেন- ব্রুনো বাউয়েরের এই ঘাঁড়ত্যাড়া যুক্তিবাদ আসলে অত্যন্ত দুর্বল যুক্তির পসরা মাত্র। মার্কস দেখান- রাষ্ট্র তার ধর্ম ছেড়ে দিতেই পারে, ইনফ্যাক্ট সত্যিকারের রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠার প্রধান শর্তই হলো রাষ্ট্রের দিক থেকে সকল প্রকার ধর্মীয় আনুগত্য ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু সেইটা করার সাথে মোটেও ধর্মের বিলুপ্ত হবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বরং উত্তর আমেরিকার উদাহরণ দেখান মার্কস- তিনি দেখান- প্রকৃত গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে ধর্ম যে কেবল টিকেই আছে তা না- বরং আগের চাইতে তীব্রভাবে এবং যথাযথ বৈচিত্র্য সহই ধর্মগুলি টিকে আছে। ফলে রাষ্ট্র ধর্মীয় আনুগত্য ছেড়ে দিলেই দুনিয়া থেকে ধর্ম চলে যাবে- এমন যুক্তি ভিত্তিহীন।

মার্কস তার চাইতেও বড় যেই প্রশ্নটা হাজির করেন, রাষ্ট্র নিজে ধর্ম ছেড়ে দিবে, দিতে বাধ্য, না হলে সে রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারবেনা, সেকারণে আমরা রাষ্ট্রকে ধর্ম ছেড়ে দিতে বলতেই পারি, কিন্তু নাগরিক মানুষকে কি আমরা তাদের ধর্ম ছেড়ে দেয়ার দাবী করতে পারি?

রাজনৈতিক মুক্তি পেতে গেলে ধর্ম ছেড়ে দিতে হবে, এমন দাবীর বিপরীতে মার্কস রাজনৈতিক মুক্তির খতিয়ান ঘাটেন, ঘেটে দেখান- যে রাজনৈতিক মুক্তির সনদেই বরং মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের অধিকারের কথা বলা আছে। উত্তর আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের সংবিধান ঘেটে ঘেটে মার্কস এই যুক্তি দেখান, যে যেই রাজনৈতিক মুক্তি মানুষ তার রক্ত দিয়া অর্জন করছে, সেই মুক্তির সনদেই সবার আগে তার নাগরিক স্বাধীনতা তথা নাগরিক মুক্তির যেই পরামিতি নির্ধারণ করা হইছে, সেইখানে মানুষের স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের অধিকারে কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকারই দেওয়া হয়নাই। ফলে “রাজনৈতিক মুক্তি পেতে চাইলে ধর্ম ছেড়ে দাও” টাইপের দাবী হলো সেই দাবী, যেখানে কোনও উজবুক এসে আপনাকে উপদেশ দিচ্ছেন- তুমি পানি খেতে চাইলে পানি খাওয়া ছেড়ে দাও!

অর্থাৎ হেগেলের সবচাইতে ব্রিলিয়ান্ট শিষ্যটি, আমাদের প্রিয় ব্রুনো বাউয়ের এইখানে এসে যুক্তিবাদীতার তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন।

কেন বাউয়ের যুক্তির তালগোল পাকাচ্ছেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুজতে এসে মার্কস রাজনৈতিক মুক্তি আর মানবমুক্তির ধারণা দুইটাকে সামনে নিয়ে আসেন। মার্কস দেখান, রাজনৈতিক মুক্তি আর মানবিক মুক্তি এক জিনিস না। মানবিক মুক্তির অর্থ পৃথিবীর সকল প্রকার শেকল থেকে মানুষকে মুক্ত করা, আর রাজনৈতিক মুক্তির অর্থ মানুষের বিরাজমান বাস্তবতায় মানুষের সকল প্রকার সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা রাজনীতির হাতে তথা রাষ্ট্রের হাতে ন্যাস্ত করা। এইযে রাজনৈতিক মুক্তি, এর জন্যে মানবিক মুক্তি তথা মানুষের সকল শেকল থেকে মানুষের মুক্তি অর্জন করা আবশ্যক না, মানুষকে নানান শেকলে আবদ্ধ রেখেই তার রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করা যায় এবং তাইই করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের ভাগ্য কেবলই নির্ধারণ করবে রাষ্ট্র তথা রাজনীতি- রাজনৈতিক মুক্তি মুলত এইটুকুই।

অর্থাৎ রাজনৈতিক মুক্তির যেই শর্ত, সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, মানুষের শ্রেণীগত বিভাজন থাকবে, মানুষের দক্ষতার বিভাজন থাকবে। এবং এইগুলি থাকবে বলেই মানুষ একলা হয়ে বাঁচবে, সেই একলা হয়ে থাকা মানুষের এই একলা জীবন যেন টিকে থাকে, তার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র তথা রাজনীতি থাকবে।