বিদ্যাসাগর

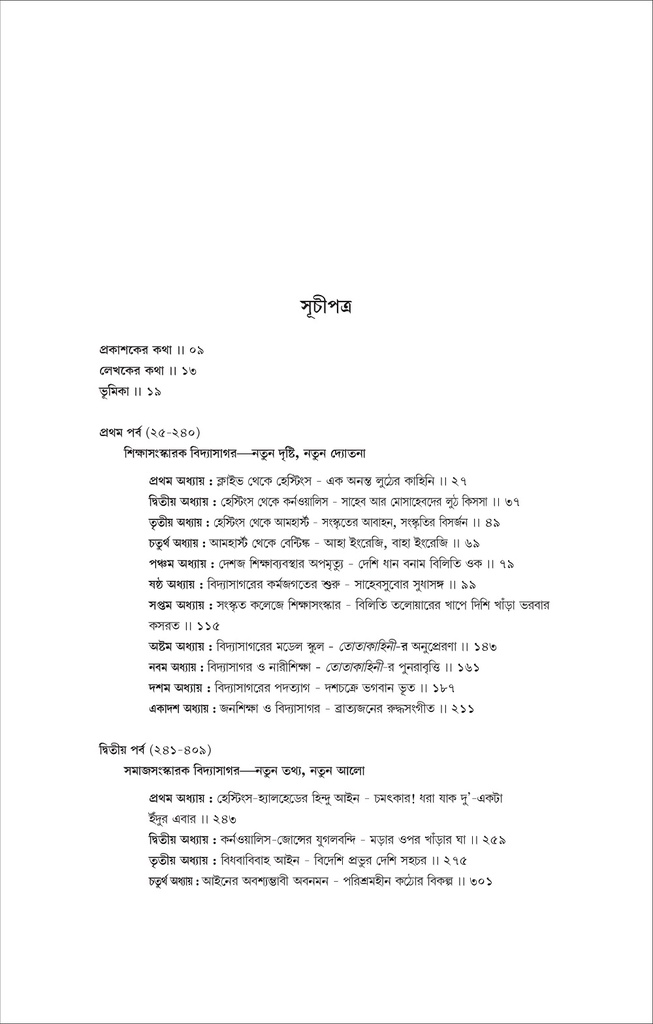

মূল লেখা শুরু হওয়ার আগে, গ্রন্থটির বিষয়ে কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া জরুরি। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই লেখার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, তবু কোনও ভাবেই লেখাটি বিদ্যাসাগরের ‘জীবনী’ নয়। বস্তুতপক্ষে তাঁকে নিয়ে এত অসংখ্য ছোট-বড় জীবনী রচিত হয়েছে যে, নতুন করে তার পুনরাবৃত্তির কোনও অর্থ অন্তত আমি খুঁজে পাইনি।

একই কারণে এই লেখা কেবল বিদ্যাসাগর-কেন্দ্রিকও নয়। কারণ বিদ্যাসাগরের জন্মের বহু পূর্বের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ না করলে তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় যে সময়ে তিনি প্রায় নিষ্ক্রিয়, সেই সময়কালীন ইতিহাসে অগণিত বাঁকবদলের অনুল্লেখও। কারণ সেই ইতিহাসের নানাবিধ জটিল বিন্যাস উন্মোচিত না হলে, লেখাটির প্রবলভাবে গতানুগতিক হয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কা আছে।

তাই এই লেখায় ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে ব্যাপ্ত এক বিশাল ইতিহাস উল্লিখিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রয়াণবর্ষে রচিত হয়েছিল শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-এর বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত।

পরবর্তীকালে যে অসংখ্য বিদ্যাসাগর-জীবনী রচিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল যথাক্রমে — চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিদ্যাসাগর (জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, ১৮৯৫), বিহারীলাল সরকার-এর বিদ্যাসাগর (আশ্বিন ১৩০২, ১৮৯৫ ), সুবল চন্দ্র মিত্র-এর Isvar Chandra Vidyasagar: Story of His Life and Work (১৯০২), বিনয় ঘোষ-এর বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (কার্তিক ১৩৬৪-ভাদ্র ১৩৬৬), ইন্দ্রমিত্র-এর করুণাসাগর বিদ্যাসাগর (১৯৬৯), ব্রায়ান হ্যাচার-এর Vidyasagar: The Life and After-life of an Eminent Indian (২০১৪) এবং ফ্রাঁস ভট্টাচার্য-এর Pandit Iswarchandra Vidyasagar (২০১৯)।

বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক চার জন জীবনীকারের মধ্যে খুবই অকিঞ্চিৎকর তথ্যসূত্র হিসেবে বিহারীলাল সরকার গোটা লেখাটিতে সাকুল্যে দু-একবার উল্লিখিত হয়েছেন। কয়েকটি ইংরেজি চিঠির প্রসঙ্গ ছাড়া চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবল চন্দ্র মিত্র উল্লিখিত হননি। তবে বিদ্যাসাগরের জীবনের নানা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার সুবাদে এবং তাঁর পরবর্তী তিন গ্রন্থকার মূলত সেই গ্রন্থটিকে আকর গ্রন্থ বিবেচনা করার কারণে, বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত গ্রন্থটির বহু তথ্য এই লেখাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই লেখায় বিদ্যাসাগরের জীবনের নানা ঘটনার জন্য আমি প্রধানত দুই পরিশ্রমী বিদ্যাসাগর-গবেষক বিনয় ঘোষ ও ইন্দ্রমিত্র-এর গ্রন্থ দুটির ওপর নির্ভরশীল হয়েছি। বলা বাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রেই বিনয় ঘোষের বিশ্লেষণের সঙ্গে সহমত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। ইন্দ্রমিত্র-এর গ্রন্থটিতে কোনও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না থাকায়, সে প্রসঙ্গটি অবান্তর।

নিছক জীবনীগ্রন্থ না হলেও এই লেখায় গৃহীত হয়েছে অশোক সেন-এর Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones (১৯৭৭) এবং স্বপন বসু-র সমকালে বিদ্যাসাগর (১৯৯৩) গ্রন্থ দুটির নানা মূল্যবান তথ্য। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংক্রান্ত নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ক্ষীণতনু গ্রন্থ বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ (১৩৩৮)-কে প্রায় আকর গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

রামমোহন

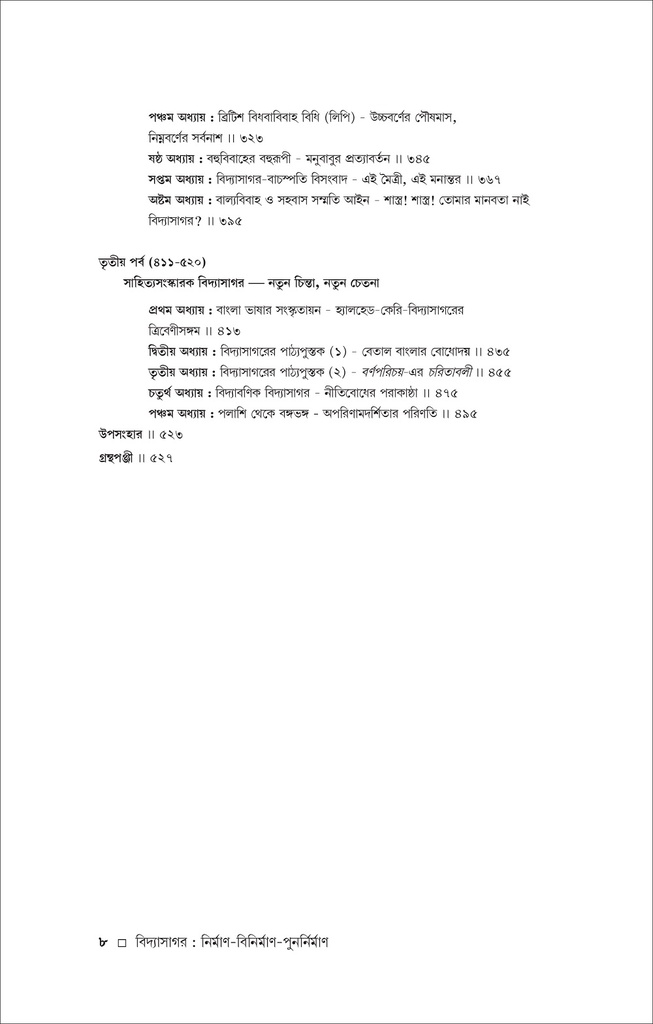

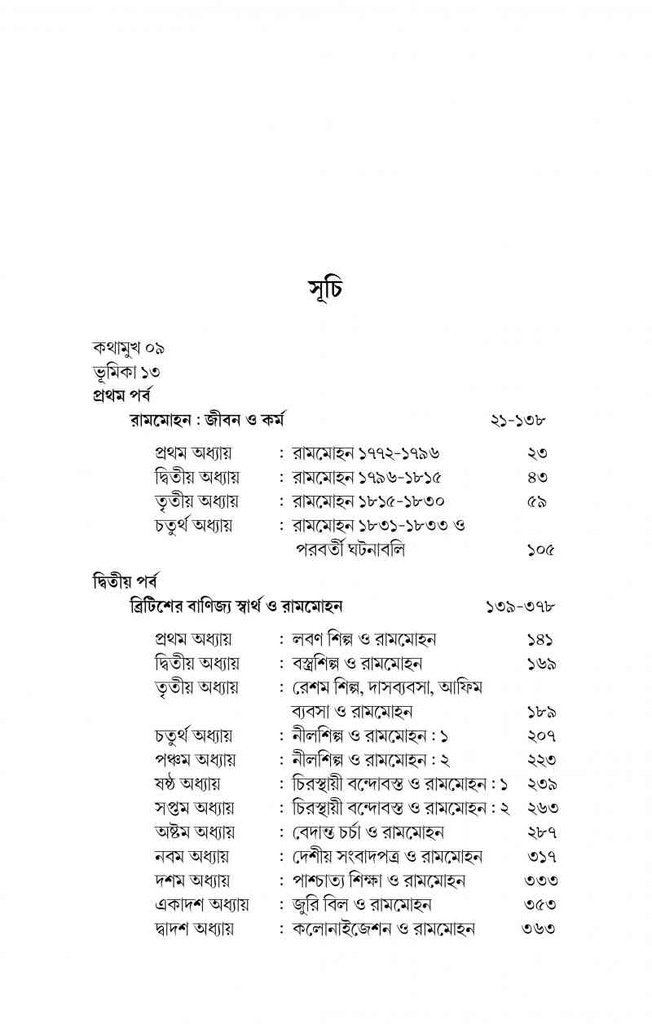

রামমোহন রায় এই বইটির মূল কেন্দ্রবিন্দু, তবু কোনও ভাবেই সেটি কেবল রামমোহন-কেন্দ্রিক নয়। যেহেতু রামমোহনের জন্মের সামান্য পূর্বের ও পরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ না করলে তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়, সেহেতু এই গ্রন্থে উল্লিখিত ঘটনাবলি ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ থেকে ১৮৪৮-এ ব্রাহ্মধর্মের পুস্তক রচনা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সেই সুবাদেই বইটিতে এই দীর্ঘ প্রায় ৯০ বছরে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে নানা পরিবর্তনের বিশাল ইতিহাস স্থান পেয়েছে।

রামমোহনের প্রথম জীবনী গ্রন্থ মেরি কার্পেন্টার-এর The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy (১৮৬৬) প্রকাশিত হয় বিদেশের মাটিতে। যদিও বইটি পাঠকের সামনে তাঁর ইংল্যান্ডের প্রবাসজীবনের চিত্র তুলে ধরে মাত্র। সেই হিসেবে রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর পরে প্রকাশিত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর বিপুলায়তন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (মাঘ, ১২৮৮) গ্রন্থটিকে রামমোহনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীর মর্যাদা দেওয়া চলে। এছাড়া সোফিয়া ডবসন কলেট-এর The Life and Letters of Raja Rammohun Roy (১৯০০) শীর্ষক জীবনচরিতটি থেকেও রামমোহনের জীবন ও কর্মের নানা হালহদিশ জানা যায়।

তবে এই প্রাথমিক তিনটি জীবনী গ্রন্থই উনিশ শতকে রচিত হওয়ার ফলে সেগুলি নানা ভ্রমাত্মক তথ্যে পরিপূর্ণ। এই সমস্যার সমাধানের জন্য, সরকারি দফতরে রক্ষিত নানা নথিপত্র ও বিবিধ দুষ্প্রাপ্য সমসাময়িক সংবাদপত্রে লিখিত বিবরণের সাহায্যে শ্রদ্ধেয় গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৬ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৯ বছর ধরে একাদিক্রমে The Modern Review, The Calcutta Review, প্রবাসী ও বঙ্গশ্রী পত্রিকায় একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর মিতায়তন Rajah Rammohun Roy’s Mission to England (Based on Unpublished Records) (১৯২৬) ও রামমোহন রায় (আষাঢ়, ১৩৪৯) জীবনী গ্রন্থদুটিতে এই প্রবন্ধাবলীর অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলির কিছু তথ্যগত ত্রুটিকে চিহ্নিত করার জন্য, মাননীয় রমাপ্রসাদ চন্দ ১৩৪২ থেকে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত মূলত প্রবাসী পত্রিকায় নানা তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ রচনা করেন। রামমোহনের জীবনের প্রথম ৪০ বছরের নানা ঘটনার বিবরণের জন্য এই প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিছক জীবনচরিত না হলেও এই লেখায় গৃহীত হয়েছে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর রামমোহন প্রসঙ্গ (মাঘ, ১৩৫৩) ও দিলীপকুমার বিশ্বাস-এর রামমোহন-সমীক্ষা (১৯৭৩) গ্রন্থদুটির নানা মূল্যবান তথ্য। পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রামমোহনের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ আবেদন ও মন্তব্যের জন্য যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, সেগুলি সেই সম্পর্কিত অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত উল্লেখপঞ্জিতে বিশদে আলোচিত হয়েছে। ১৭৯৫ শকাব্দে রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি, যদিও সেখানে রামমোহনের সমস্ত বাংলা রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই অসম্পূর্ণতা মেটাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর পক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস-এর সম্পাদনায় সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয় রামমোহন গ্রন্থাবলী (১৯৪৪-৫২)। বর্তমানে গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় রামমোহনের যাবতীয় বাংলা এবং সংস্কৃত ও ফারসি রচনার বঙ্গানুবাদের তথ্যসূত্র হিসেবে অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত রামমোহন রচনাবলী (১৯৭৩)-কে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থটিকে রামমোহনের যাবতীয় লেখালেখির প্রামাণ্য রূপ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য, তাঁর লিখিত কিছু বানান (চর্চ্চা, নির্ব্বাহ, তাৎপর্য্য ইত্যাদি)-কে ‘চর্চা’, ‘নির্বাহ’, ‘তাৎপর্য’ ইত্যাদি আকারে লেখা হয়েছে। রামমোহনের সমসাময়িক বাংলা সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদন মূলত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩০-১৮৪০) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হরিপদ ভৌমিক সংকলিত সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা, সমাচার দর্পণ ১৮১৮-১৮২২ (প্রথম খণ্ড ১৯৮৭) গ্রন্থটির সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখাপত্র বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (প্রথম খণ্ড-তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫; চতুর্থ-পঞ্চম খণ্ড, ২০১৬; ষষ্ঠ খণ্ড ২০১৭) গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। রেফ-এর পরে দ্বিত্ববর্জন হেতু সমকালীন অন্যান্য লেখকের লেখার নানা অংশ ও বিভিন্ন সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলির ক্ষেত্রেও এই বানানগত সাযুজ্য বজায় রাখা হয়েছে।

সংস্কৃত শ্লোকের ক্ষেত্রে রামমোহন-ব্যবহৃত বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। মনুসংহিতা-র বিভিন্ন শ্লোকের জন্য মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্টের ভাষ্য সংবলিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি-র মনুসংহিতা (১৩৩৬) গ্রন্থটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও চলিত ভাষা ব্যবহারের কারণে, শ্লোকগুলির বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে সামান্য স্বাধীনতা নিতে হয়েছে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরং বামন কাণে-র History of Dharmasastra: Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law (১৯৪১) আকর গ্রন্থটির প্রভূত সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মুদ্রণকার্যে সুবিধার জন্য সংস্কৃত ‘লুপ্ত অ’-কে [হ] রূপে লেখা হয়েছে। রামমোহনের নানাবিধ ইংরেজি প্রতিবেদন ও চিঠিপত্র প্রধানত রমাপ্রসাদ চন্দ ও যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত Selections from Official Letters and Documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy, Vol. I, 1791-1830 (১৯৩৮), যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত Rammohun Roy and Progressive Movements in India: A Selection from Records (1775-1845) (১৯৪১) এবং ড. কালিদাস নাগ ও দেবজ্যোতি বর্মন সম্পাদিত English Works of Raja Rammohun Roy, Part I-VII (১৯৫৮) গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কেবল ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট সিলেক্ট কমিটিতে তাঁর লবণ শিল্প সম্পর্কিত সাক্ষ্যপ্রদানের অংশটি সুশোভন সরকার সম্পাদিত Rammohun Roy on Indian Economy (১৯৬৫) থেকে নেওয়া হয়েছে।